Нацистские преступники перед судом. Часть I: В Германии

- Все ли нацистские преступники понесли справедливое наказание?

- Что происходило на Нюрнбергских процессах?

- Как трактовало преступления правосудие в ранней ФРГ?

- Как проходили судебные процессы на территории ГДР?

- Расследовали ли в ФРГ преступления на территории СССР?

- Чем руководствовались западногерманские суды?

- Как относились к процессам в Западной Германии жертвы и их родственники?

- Почему судебные процессы затягивались так надолго?

Все ли нацистские преступники понесли справедливое наказание?

Несмотря на то, что Третий рейх просуществовал сравнительно недолго (с 1933 по 1945 годы), за эти двенадцать лет представители нацистского режима, а также солдаты и офицеры вермахта совершили столько преступлений, что их рассматривали суды нескольких стран на протяжении десятилетий. Некоторые процессы продолжаются по сей день.

В каждом случае юридическая проработка, то есть осмысление и правовая оценка совершенных преступлений, шла по-разному, в зависимости от правовой и политической ситуации в конкретной стране.

Десятки тысяч преступников действительно предстали перед судом и понесли наказание. Но и при таком масштабе нельзя утверждать, ни что наказано было большинство преступников, ни что по-настоящему суровые порой приговоры получали именно те, кто действительно совершил самые тяжкие преступления. Более того, наказание конкретных людей не всегда было единственной целью юридической проработки. Одним словом, тема очень сложная. Попробуем разобраться.

Что происходило на Нюрнбергских процессах?

«Нюрнберг» стал именем нарицательным в контексте юридической проработки нацистских преступлений на международном уровне. На самом деле в этом баварском городе состоялось несколько процессов. Первый и, безусловно, самый известный начался в ноябре 1945 года – примерно через полгода после окончания Второй мировой войны в Европе. Перед Международным военным трибуналом предстали так называемые главные военные преступники, то есть политические лидеры Третьего рейха и отдельные представители военной элиты нацистского режима: в том числе главнокомандующий военно-воздушными силами Третьего рейха и генеральный уполномоченный по четырехлетнему плану Герман Геринг, генерал-губернатор оккупированной Польши Ганс Франк, а также начальник штаба верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель.

В ходе двенадцати последующих Нюрнбергских процессов (1946–1949) слушались дела высокопоставленных чиновников и функционеров Третьего рейха: врачей и юристов, представителей экономических и военных кругов, а также работников отдельных ведомств, ответственных на своем уровне за организацию преступлений. В общей сложности судьи рассмотрели дела 185 обвиняемых. 25 преступников, в числе которых врачи концлагерей и офицеры айнзацгрупп СС, были приговорены к смертной казни. Но только двенадцать смертных приговоров привели в исполнение. Более половины обвиняемых, например генералы Эрхард Мильх и Вильгельм Лист, получили в качестве наказания пожизненное заключение и длительные сроки заключения. 35 обвиняемых были оправданы.

Особенно легко отделывались, как правило, представшие перед судом руководители предприятий. Например, Отто Амброс, который как управляющий директор завода Buna в Освенциме отвечал за использование принудительного труда заключенных концлагеря. По итогам процесса над руководящим составом концерна I.G. Farben он получил восемь лет лишения свободы (один из самых суровых приговоров по этому делу), но был освобожден уже в 1951 году.

Некоторым преступникам еще раньше удалось сбежать за границу, некоторые – например, Гитлер, Геббельс и Гиммлер – покончили с собой до того, как их успели схватить союзники. Некоторые, как Геринг, совершили самоубийство после вынесения приговора или же во время пребывания в тюрьме.

C 20 ноября 1945 до 1 октября 1946 года: 20. November 1945 bis 1. Oktober 1946: Перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге предстали так называемые главные военные преступники, то есть политические лидеры Третьего рейха. Первый ряд, слева направо: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель; второй ряд, слева направо: Карл Дёниц, Эрих Редер, Бальдур фон Ширах, Фриц Заукель / Фото © United States Army/общественное достояние Заседание Международного военного трибунала в Нюрнберге, 30 сентября 1946 / Фото © Bundesarchiv, Bild 183-H27798 / автор неизвестен / CC-BY-SA 3.0 Шесть из 24 подсудимых Нюрнбергского процесса по делу об айнзацгруппах. Среди прочего – командир айнзацкоманды 7а Пауль Блобель (в центре внизу) и руководитель айнзацгруппы D Отто Олендорф (в центре наверху) / Фото: общественное достояние Пауль Блобель перед казнью 7 июня 1951 года / Фото: неизвестный автор/общественное достояние

Как трактовало преступления правосудие в ранней ФРГ?

В трех западных оккупационных зонах – американской, британской и французской – в период между капитуляцией нацистской Германии в 1945 году и образованием Федеративной Республики Германия в 1949-м процесс предварительного расследования был запущен примерно по 13 600 делам. В основном речь шла о преступлениях, совершенных в пределах государственных границ Германии. До 1949 года расследовались преимущественно доносы, а также преступления, совершенные во время так называемой «Хрустальной ночи», и преследование политических оппонентов режима после захвата власти в 1933 году – другими словами, преступления против граждан Германии, жертвы которых выжили.

Западные оккупационные власти организовали во многих городах суды над сотрудниками концентрационных лагерей. Расследование и судебное разбирательство нередко проводились именно там, где непосредственно располагались концлагеря. Например, британцы организовали уголовный процесс, в центре которого были преступления, совершенные в концлагере Нойенгамме (был расположен на окраине Гамбурга), хотя также и суд над сотрудниками концлагеря Равенсбрюк, территория которого попала в советскую зону оккупации.

Поначалу немецкие граждане с пониманием относились к судебным процессам, организованным странами-союзниками, однако ситуация довольно быстро изменилась. В ФРГ широко распространилась критика иностранных судебных решений в отношении немецких граждан. Восстановление суверенитета было ключевым пунктом повестки правительства Конрада Аденауэра в 1949–1963 годах.

До середины 1950-х годов число процессов и дел, по которым велось предварительное следствие, неуклонно снижалось. Так, в 1955 году лишь 15 судебных процессов завершилось вынесением обвинительных приговоров, в 10 случаях обвиняемые были оправданы, а в 11 судопроизводство было прекращено. При этом было возбуждено всего 276 новых дел. Одна из причин заключалась в отсутствии центрального следственного органа, который систематически, то есть без внешнего давления, занимался бы установлением фактов совершенных преступлений и личностей обвиняемых.

Тем временем начались политические перемены, которые историк Норберт Фрай называет «политикой прошлого». Под этим он понимает искоренение национал-социализма на законодательным уровне, параллельно с которым шла амнистия и интеграция многих преступников в жизнь нового государства с целью стабилизации государственного аппарата и укрепления демократии.

Законодательство об амнистии применялось исключительно широко: цель заключалась в том, чтобы «ликвидировать» последствия политической чистки, организованной союзниками. Подавляющее большинство немецких преступников, находившихся в заключении за границей, в том числе виновные в тяжких преступлениях, были освобождены в 1950-х годах по инициативе Западной Германии. К их числу принадлежал Мартин Зандбергер, а также Эрнст Биберштайн, командир айнзацкоманды 6, и Адольф Отт, командир зондеркоманды 7b, которые были помилованы в 1958 году. Вальдемар Клингельхёфер, заместитель командира зондеркоманды 7b, был освобожден из тюрьмы двумя годами ранее.

Этим троим, в отличие от многих других преступников, не удалось легко найти себе место в гражданской жизни. Биберштайн, ранее служивший протестантским пастором, получил временную должность в церкви федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на шесть месяцев, но потом контракт с ним не был продлен.

Мартин Зандбергер, командир айнзацкоманды 1а и командир полиции безопасности в Эстонии, во время Нюрнбергского процесса по делу об айнзацгруппах. Он был приговорен к смерти, в 1951 году приговор был смягчен на пожизненное заключение. В 1958 году он был помилован и умер в 2010 году в Мюнхене / Фото © US Army Signal Corps / общественное достояние Эрнст Биберштейн, командир айнзацкоманды 6, во время Нюрнбергского процесса по делу об айнзацгруппах. Он был приговорен к смерти, в 1951 году приговор был смягчен на пожизненное заключение. В 1958 году он был помилован. Он умер в 1986 году в Ноймюнстере / Фото © US Army photographers on behalf of the OCCWC / общественное достояние / Источник: James L. Taylor: From Weimar to Nuremberg Адольф Отт, командир айнзацкоманды 7а, во время Нюрнбергского процесса по делу об айнзацгруппах. Был приговорен к смерти, в 1951 году приговор был смягчен на пожизненное заключение. В 1958 году он был помилован. Он умер в 1973 году в Инцеле / Фото © US Army photographers on behalf of the OCCWC / общественное достояние / Источник: James L. Taylor: From Weimar to Nuremberg

Как проходили судебные процессы на территории ГДР?

Только 500 преступников были осуждены восточногерманскими судами в первые два года после окончания войны – на этом этапе советские власти предпочитали держать привлечение немецких преступников к ответственности под собственным контролем. Если в Советском Союзе этим занимались военные трибуналы войск НКВД, то в советской оккупационной зоне, прежде всего, военные трибуналы Красной армии.

Ситуация изменилась в августе 1947 года. С этого момента привлечение к ответственности немецких преступников стало прерогативой специальных судебных коллегий по уголовным делам, в состав которых входили политически «благонадежные» восточногерманские судьи и народные заседатели. Суды по-прежнему сохраняли определенный уровень независимости, а число приговоров резко возросло: к концу 1950 года общее количество вынесенных приговоров превысило 8000, примерно 2400 из них – в отношении лиц, обвиняемых в конкретных преступлениях. Остальные, в основном, касались функционеров различных национал-социалистических структур, а также представителей партийного и государственного аппарата. Среди них тоже могли встречаться преступники, но причастность к конкретным злодеяниям играла второстепенную роль.

«Вальдхаймские процессы» 1950 года служат характерным примером коллективного наказания и суровости приговоров в отношении представителей национал-социалистического режима, чьи полномочия порой были весьма ограниченны. За два с половиной месяца больше 3 тысяч человек были осуждены в рамках ускоренного судопроизводства и в большинстве случаев получили очень серьезное наказание. Судебное разбирательство почти во всех случаях велось в закрытом режиме.

Критическое отношение к восточногерманским процессам против нацистских преступников в целом и представление об их несоответствии принципам правового государства связаны, в первую очередь, с тем, какие ведомства были задействованы в их организации. В 1960-е годы за расследование этих дел отвечала уже не полиция Восточной Германии, а Штази. И это приводило порой к серьезнейшим проблемам.

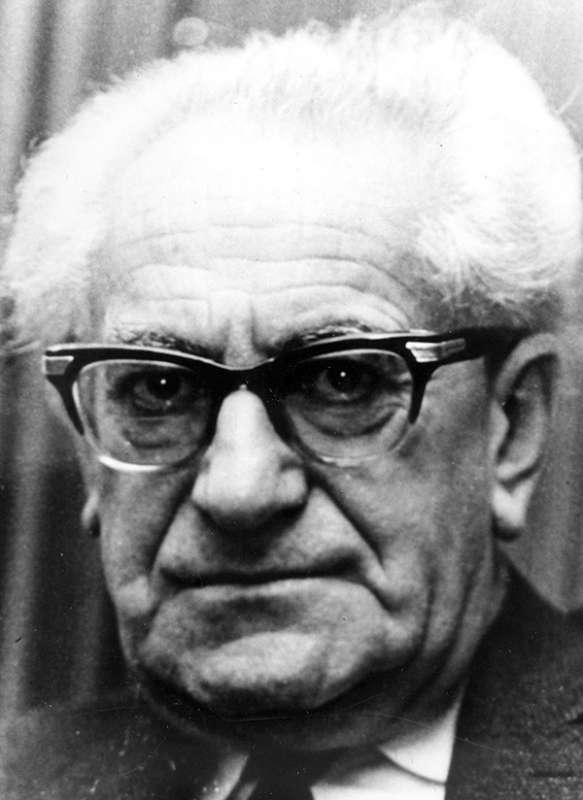

Подобно ФРГ, в ГДР также существовал феномен, который Фриц Бауэр назвал «запросом на тишину». Вскоре правительство ГДР также провело амнистию и приняло меры по интеграции бывших национал-социалистов в жизнь страны, хотя это коснулось только рядовых или номинальных членов НСДАП.

При этом ГДР регулярно указывала на преемственность элит в соседней ФРГ и сознательно использовала это обстоятельство в пропагандистских целях времен холодной войны. Самый известный пример – кампания против так называемых «кровавых судей», то есть заочный процесс в отношении Ганса Глобке и Теодора Оберлендера в Верховном суде ГДР в Восточном Берлине.

В самой Восточной Германии начиная с 1960-х годов проходило сравнительно немного судов по делам нацистских преступников – всего около 50 (меньше, чем в Западной Германии), причем в некоторых случаях обвинения не предъявлялись даже предполагаемым преступникам. Например, врачей и медперсонал из небольшого тюрингского городка Штадтрода подозревали в причастности к «эвтаназии» – но в итоге Штази не начала даже предварительных следственных действий.

Суд над военными преступниками в Вальдхайме (ГДР), 1950 год. Справа – обвиняемый Альфред Шульц, бывший секретарь уголовной полиции. Ему были предъявлены обвинения в расстреле советских, польских и итальянских подневольных работников в Майсене. Он был приговорен к пожизненному заключению / Фото © Bundesarchiv, Bild 183-S98084 / CC-BY-SA 3.0 Суд над врачом СС Хорстом Фишером в Верховном суде ГДР в 1966 году. Он был приговорен к смертной казни за проведение «селекции» заключенных, то есть отбор людей, подлежащих уничтожению, и непосредственную причастность к убийствам в газовых камерах концлагеря Аушвиц-Биркенау. Приговор был приведен в исполнение в июне 1966 года / Фото © Bundesarchiv, Bild 183-E0311-0010-003 / CC-BY-SA 3.0 Заочный суд над Теодором Оберлендером, Восточный Берлин, 1960 год. Оберлендер во время Второй мировой войны был заместителем командира украинского батальона «Нахтигаль», а с августа-сентября 1941 года – командиром кавказского батальона «Бергман», с 1953 по 1960 год занимал пост министра ФРГ по делам перемещенных лиц, то есть немецких беженцев из Центрально-Восточной Европы. В ГДР он был приговорен к пожизненному заключению – хотя найти доказательств его непосредственной причастности к преступлениям не удалось. В 1993 году берлинский земельный суд отменил данный приговор, а в 1998-м, в год смерти Оберлендера, были прекращены предварительные следственные действия по новому уголовному делу / Фото © Bundesarchiv, 183-72704-0001 / CC-BY-SA 3.0

Расследовали ли в ФРГ преступления на территории СССР?

Преступления, совершенные на территории Советского Союза, составляли лишь незначительный процент дел, расследование которых шло в рамках западногерманского судопроизводства. До образования ФРГ юрисдикция западногерманских судов не распространялась на преступления, совершенные против иностранных граждан. Позже в ФРГ состоялось несколько уголовных разбирательств, в числе прочего касавшихся и содеянного на советской территории, но большинство преступников в итоге было интегрировано в послевоенное немецкое общество.

С возросшей активностью СМИ в освещении судебных процессов против национал-социалистов во второй половине 1950-х годов пришло осознание, что людей, которые не понесли наказание за преступления времен Третьего рейха, вероятнее всего, значительно больше, чем предполагалось изначально. За этим последовал рост политического интереса к уголовно-правовой проработке нацистского прошлого и все более явная готовность проводить дальнейшие расследования. В декабре 1958 года в городе Людвигсбург был создан Центральный отдел земельных юридических управлений по расследованию преступлений национал-социализма, который, по задумке западногерманских политиков того времени, должен был стать временным инструментом для привлечения к ответственности за преступления в Восточной Европе — в дополнение к тем процессам, которые уже были проведены. По словам Вольфганга Хаусманна, министра юстиции Баден-Вюртемберга того времени, речь шла о том, чтобы привлечь к ответственности не всех преступников, а только «виновных по-настоящему».

К юрисдикции Центрального отдела относились преступления, совершенные работниками концлагерей и участниками айнзацгрупп, которые обычно обозначались как преступления национал-социализма или насильственные преступления нацистов. Иными словами, основное внимание уделялось расследованию обстоятельств Холокоста. Но вот систематического осмысления и привлечения к уголовной ответственности широкого круга причастных к неправовому режиму национал-социализма (так называемых «кабинетных преступников»), а также военных преступников так и не произошло.

К примеру, во время войны против Советского Союза немецкие оккупационные войска уничтожили тысячи деревень – иногда поголовно, со всем гражданским населением. Центральному отделу было доподлинно известно, по меньшей мере, о четырех десятках таких сожженных деревень в Беларуси, чуть более чем о тридцати – в России и об одиннадцати – в Украине (в действительности в одной только Украине были уничтожены сотни населенных пунктов). Однако в ФРГ обвинения в подобных преступлениях предъявлялись лишь в очень редких случаях, а осужден не был никто.

Расследования других преступлений, таких как расстрелы заложников и расправы над ними, а также обстоятельств отступления вермахта («выжженная земля»), то есть случаев, когда жертвами было нееврейское гражданское население, проводились лишь в исключительных случаях.

Тот же подход доминировал и в отношении сотрудников Главного управления имперской безопасности. В Западном Берлине были прекращены предварительные следственные действия против тех из них, кто нес ответственность за разработку правил «селекции» (то есть отбора подлежащих уничтожению) и убийство советских военнопленных.

Зато эти ограничения, продиктованные отчасти практическими, отчасти политическими соображениями, повысили уровень общественного доверия к деятельности Центрального отдела в Людвигсбурге. Предварительные следственные действия, проведенные под его эгидой, в 1960-е годы легли в основу второй волны из нескольких сотен судебных процессов. И все же далеко не все дела дошли до стадий, на которых предъявлялись обвинения, открывалось судебное разбирательство и выносился приговор.

Здание Центрального отдела земельных юридических управлений по расследованию преступлений национал-социализма, 2015 год / Фото © Ludwigs Unbürger / CC BY-SA 4.0 Картотека Центрального отдела в Людвигсбурге / Фото © Центральный отдел земельных юридических управлений по расследованию преступлений национал-социализма

Чем руководствовались западногерманские суды?

Изначально западногерманские юристы, вынося решения по преступлениям, совершенным национал-социалистами, могли опираться только на положения гражданского Уголовного кодекса, принятого еще в 1870-е годы. Но он не был рассчитан на привлечение к ответственности за массовые преступления, организованные на государственном уровне. ФРГ не стала приводить уголовное законодательство в соответствие с международным правом и ретроспективно включать в него статьи, предполагающие наказания за военные преступления, геноцид или преступления против человечности.

Кроме того, были установлены определенные сроки исковой давности: например, с 1960 года, если сведения о преступлении появлялись уже после этой даты, можно было предъявлять обвинения только в совершении преднамеренного убийства, но не в других, «менее тяжких преступлениях». Другим объектом критики в то время было «пособническое судопроизводство»: обвинительные приговоры выносились подсудимым не как исполнителям, а лишь как пособникам. Многие суды таким способом избегали назначения пожизненного лишения свободы, которое было мерой наказания для лиц, признанных виновными в совершении тяжкого убийства.

В 1968 году Бундестаг принял закон об административных правонарушениях, согласно которому отсутствие личных отягчающих обстоятельств у соучастников вело к смягчению наказания. Для большого количества предполагаемых преступников автоматически стали действовать сроки исковой давности, истекшие уже в 1960-м году. Это решение называют «холодной амнистией». Как считается, одним из выгодоприобретателей закона стал его автор – Эдуард Дрейер, сотрудник министерства юстиции ФРГ, который во времена Третьего рейха был судьей.

В свою очередь, срок исковой давности по делам о жестоком убийстве дважды продлевался и был окончательно отменен в 1979 году, но при этом в ФРГ так и не ввели новые нормы для привлечения к ответственности за массовые преступления, совершенные по приказу или при содействии нацистского режима – в отличие от большинства европейских стран после 1945 года. Отказ от принятия специального уголовного законодательства в итоге обернулся серьезной проблемой: для вынесения обвинительного приговора была установлена слишком высокая планка.

Тем не менее решающую роль играли не столько сами законы, сколько их судебное толкование. Так, имена многих работников лагерей смерти и концлагерей были установлены еще в 1960-е годы, но обвинительные приговоры им выносились, если только удавалось доказать непосредственную причастность к убийству узниц и узников.

Ситуация изменилась только в 2006 году, спустя 60 лет после окончания Второй мировой войны, в контексте другого события – теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. В соответствии с решением Федерального верховного суда ФРГ от 16 ноября 2006 года, любое действие, способствующее совершению тяжкого убийства, стало считаться преступным, даже если виновный не принимал непосредственного участия в гибели людей.

С этого момента факта работы в лагере смерти на протяжении, к примеру, двух недель было достаточно для предъявления обвинений. Впервые подобная аргументация прозвучала в 2011 году в ходе рассмотрения дела Ивана Демьянюка в земельном суде Мюнхена, а в ходе процесса Оскара Грёнинга она получила подтверждение Федерального верховного суда. Демьянюк, бывший украинский военнопленный, работавший охранником (так называемым «травником») в концентрационном лагере Собибор, был приговорен к пяти годам лишения свободы за участие в тяжком убийстве 28 060 человек. Немец Грёнинг, который вел бухгалтерию в Освенциме, в 2015 году был приговорен земельным судом Люнебурга к четырем годам лишения свободы. Его обвинили в пособничестве тяжкому убийству 300 000 человек.

Судебная практика ФРГ подвергалась критике еще и за такие характерные черты, как смягчение наказаний, освобождение от них и признание преступников невменяемыми. Кроме того, в ФРГ не всегда соблюдался принцип законности: преступники низкого ранга, не замеченные в проявлениях жестокости или так называемом «эксцессивном», то есть выходящим за рамки, поведении, редко представали перед судом в роли обвиняемых и никогда не привлекались к ответственности – их использовали как свидетелей в процессах против их начальников.

В обращении с нацистскими преступниками важную роль всегда и везде играло наличие политической воли относительно того, кого привлечь к ответственности, а кого – нет, а также уровень наказания и соблюдение законности в ходе судебных процедур в отношении обвиняемых в совершении тяжких преступлений.

Резюмируя, можно сказать, что производство по делу нацистских преступников часто прекращалось, а люди, на вину которых однозначно или с большой долей вероятности указывали собранные доказательства, получали оправдательные приговоры.

Как относились к процессам в Западной Германии жертвы и их родственники?

Привлечение преступников к уголовной ответственности могло преследовать разные цели, помимо собственно юридических. Немецкие юристы, такие как генпрокурор федеральной земли Гессен Фриц Бауэр, подчеркивали необходимость общественной дискуссии, импульсом для которой должны были стать именно судебные процессы. В свою очередь, в советском обществе необходимость наказания воспринималась как нечто само собой разумеющееся, и мы не знаем доподлинно, что о судах над национал-социалистами в ФРГ думали выжившие жертвы и их родственники, поскольку они не оставили никаких свидетельств.

Однако трое из пяти советских узников, выступавших во Франкфурте-на-Майне в 1963 году в качестве свидетелей на первом процессе о преступлениях, совершенных в Аушвице, оставили воспоминания (Петр Мишин, Андрей Погожев) или, как Александр Лебедев, лидер подпольной организации советских военнопленных в этом лагере смерти, дали интервью в 1990-х. Все трое выражали недоумение в связи с тем, что судебные процессы прошли так поздно и настолько затянулись, что обвинительные приговоры были вынесены лишь незначительной части охранников СС. Не понравились им также нападки и агрессия адвокатов защиты в адрес жертв, выступавших в роли свидетелей.

Другие наблюдатели также разделяли их критические замечания, в частности по поводу избранных мер наказания, возложения бремени доказывания на свидетелей, исходя из принципа индивидуальной (а не коллективной) ответственности, и отношения к нацистским преступникам как к обычным нарушителям закона. Но лишь немногие разделяли мнение тех современников из Советского Союза, которые считали проводившиеся процессы «фарсом». С советской стороны были и другие свидетельства. Бывшие заключенные Яков Капер и Давид Будник, выжившие в ходе «Операции 1005», были настроены гораздо более позитивно и отмечали присутствие в зале подростков и молодых людей. Возможно, свою роль сыграло значительное время, которое прошло с момента преступлений, и изменившийся политический климат.

Почему судебные процессы затягивались так надолго?

Проблема была не только в законах и их трактовке. Существовал еще целый ряд факторов. Это молчание непосредственных исполнителей и участников преступлений, частичное уничтожение документов, отсутствие выживших. К этому нужно добавить длительное время, которое могло пройти с момента совершения преступления до начала предварительного расследования, что затрудняло установление личности преступников. Дополнительная сложность при проведении предварительного расследования возникала в том случае, когда письменные свидетельства о преступлении были слишком скупыми или отсутствовали вовсе.

На протяжении десятилетий для вынесения обвинительного приговора требовались доказательства непосредственной причастности конкретного человека к конкретному преступлению. И для выживших это было особенно тяжелым обстоятельством, ведь большинство свидетелей, на показания которых мог опираться суд, и сами были причастны тем же самым злодеяниям. Правовая оценка поменялась только в 2000-х годах, и то лишь в отношении деяний, совершенных в лагерях смерти.

Судебные процессы по делам нацистских преступников продолжаются и по сей день. Но преступники, которых сегодня еще возможно привлечь к ответственности, в момент совершенного ими деяния были совсем молодыми. По этой причине их дела рассматриваются на основе уголовного права для несовершеннолетних преступников и заканчиваются назначением меры наказания в виде лишения свободы условно: в качестве примера можно привести вынесенный земельным судом в Итцехо в 2022 году обвинительный приговор Ирмгард Ф., выполнявшей секретарские обязанности в концлагере Штуттгоф.

Выходит, что подобные судебные процессы выполняют скорее символическую функцию, и показания отдельных соистцов из числа выживших свидетельствуют о той же цели. Они хотят признания перенесенных страданий. Через 80 лет после освобождения от национал-социализма задача по привлечению к ответственности нацистских преступников кажется сравнительно несложной для немецкой судебной системы. Но с ней вполне можно было справиться и раньше, когда действовали другие законодательные нормы. Законодатель сознательно принял решение этого не делать, что можно считать свидетельством о приоритетах – потребностей немецкого общества над потребностям жертв из государств, оккупированных нацистской Германией. Вопрос о том, в какой степени запрос жертв и выживших удалось компенсировать иным способом – путем политической и исторической проработки нацистского прошлого, – остается открытым. Так же, как и вопрос о том, привела бы принципиально иная форма переосмысления уголовно-правовая – к каким-либо нежелательным последствиям.

Во второй части мы рассказываем о том, как преследовали национал-социалистических преступников и их пособников в Советском Союзе и как было устроено международное сотрудничество в этой сфере.

Текст: Ясмин Зёнер

Редактура: Дмитрий Карцев, Пегги Лозе, Леонид Климов

Опубликовано: 9 мая 2025 года

Как проходили судебные процессы над немецкими военными преступниками в СССР и других странах-союзницах? Насколько справедливым было советское правосудие? И что ждало советских граждан, сотрудничавших с нацистами?

Открыть папкуПамять о Второй мировой войне. И споры о нейОткрыть папкуНа фоне агрессии против Украины культура памяти о Второй мировой войне обретает новое значение. Насколько сильно она отличается в России и Германии? А в Германии и других странах? И каких изменений стоит ждать под влиянием нынешней войны?

Открыть папкуХолокост на территории Советского СоюзаОткрыть папкуЧто привело к Холокосту? Какую роль сыграло нападение Германии на Советский Союз? И как реагировало местное население на насилие против евреев?

Открыть папкуТа война — и твоя историяОткрыть папкуКажется, что история Второй мировой войны известна от начала и до самого конца в мельчайших подробностях. Но так ли это? Рассказана ли история твоей семьи, бабушек и дедушек, которые стали жертвам германской войны на уничтожение? Ты можешь поделиться с нами своей историей!

Открыть папкуО проектеОткрыть папкуО чем этот проект? Почему это важно? И кто этот проект делает?

Открыть папку