DerKriegUndSeineOpfer

Zehnte Folge: Die Aschestadt

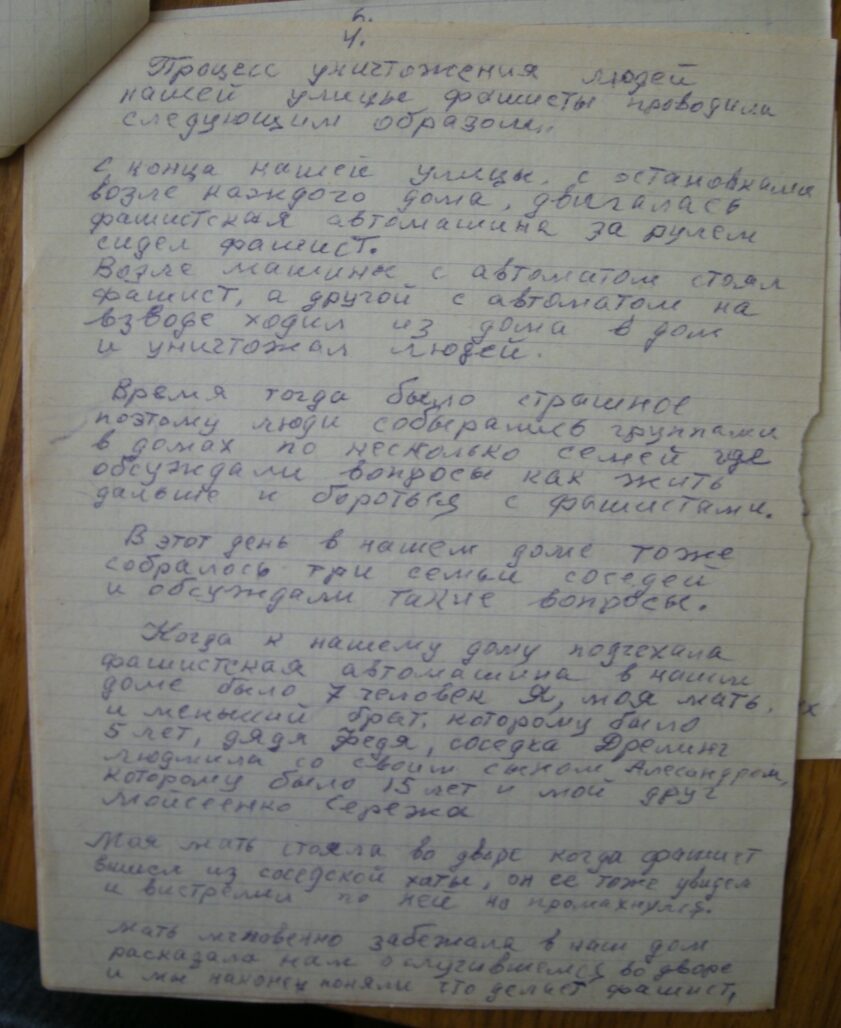

Am 1. März 1943 ist Wolodymyr Litwin 13 Jahre alt. Das Städtchen Korjukiwka im Norden der Ukraine ist schon fast eineinhalb Jahre unter deutscher Besatzung. Familien versammeln sich oft in ihren Häusern und Wohnungen, so wie an diesem Vormittag. Außer Wolodymyr sind heute seine Mutter und sein kleiner Bruder, Onkel Fedja, die Nachbarin Ljudmila mit ihrem Sohn Olexander und Freund Serjoscha da. Die Mutter ist gerade im Hof, als ein deutscher Soldat aus dem Nachbarhaus kommt. Nichts Besonderes – die Stadt ist ja unter Besatzung.

Doch an diesem Tag passiert etwas Besonderes.

Der Deutsche richtet sein Maschinengewehr auf Wolodymyrs Mutter. Er schießt, doch verfehlt sein Ziel. Dann geht er direkt auf ihr Haus zu.

Schreie und Rauch füllen den Raum. An den Wänden und auf dem Boden klebt Blut

Er tritt in den Hof, Maschinengewehr schussbereit, lässt die Gartentür offen, betritt den Korridor, lässt auch hier die Tür auf.

Im Haus herrscht Panik, alle heben die Hände und schreien: „Herr, wir wissen nichts, wir sind unschuldig.“ Der Deutsche schießt aus nächster Nähe auf alle, die im Zimmer sind. Schreie und Rauch füllen den Raum. An den Wänden und auf dem Boden klebt Blut.

Schnell geht der Deutsche zum nächsten Haus. Denn ihm geht es nicht um diese konkrete Familie: Die ganze Stadt soll vernichtet werden, samt allen Bewohnern. Die Deutschen nennen es Vergeltungsaktion.

Aber Vergeltung wofür? Kehren wir zum Anfang zurück.

Die Zuckerstadt

Korjukiwka liegt etwa 100 Kilometer entfernt vom Gebietszentrum Tschernihiw. In der offiziellen Sprache der Sowjetunion ist es eine Siedlung städtischen Typs – deutlich mehr als ein Dorf, aber noch keine richtige Stadt.

Die Geschichte der Ortschaft geht bis ins 17. Jahrhundert zurück – davon zeugt auch der Name, der vom Kosakenführer Omeljan Karuka abgeleitet wird. Einen wirtschaftlichen Aufschwung erfuhr das Städtchen vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Israjil Brodsky errichtete im ausgehenden 19. Jahrhundert ein ganzes Zuckerimperium

Es eröffneten zwei Zuckerfabriken, die später in den Besitz der jüdischen Unternehmerfamilie Brodsky gelangten. Israjil Brodsky errichtete im ausgehenden 19. Jahrhundert ein ganzes Zuckerimperium: Seine Fabriken lieferten ein Viertel der Zuckerproduktion des Russischen Reichs. Seine Produkte wurden für ihre Qualität auf der Pariser Weltausstellung 1900 ausgezeichnet.

Auch nach der Revolution 1917 bleibt die (nun verstaatlichte) Zuckerindustrie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Korjukiwka, viele Arbeitskräfte sind hier beschäftigt. Die hiesige Zuckerraffinerie zählt in den 1930er Jahren zu den größten in der Sowjetunion. Hinzu kommen weitere Betriebe, etwa zur Holzverarbeitung und Salzgewinnung, eine Druckerei und eine Schuhmacherei.

Auch die Bevölkerung wächst: 1920 wohnten in Korjukiwka etwa 6000 Menschen, 1939 laut Volkszählung bereits knapp 10.000. Fast 90 Prozent davon sind Ukrainer·innen, alle anderen hauptsächlich Juden und Jüdinnen sowie Russ·innen. Für die zugewanderten Arbeitskräfte werden neue Wohnhäuser, ein Badehaus und eine Wäscherei gebaut. Es gibt Geschäfte, ein Theater, ein Kino und zwei Kulturklubs, einen zentral gelegenen Park, mehrere Bibliotheken und ein Restaurant. Medizinische Versorgung erhalten die Einwohner im Kreiskrankenhaus mit 50 Betten. In den vier städtischen Schulen lernen etwa 1000 Schülerinnen und Schüler.

Es wäre falsch zu sagen, dass die Zeit nach der Oktoberrevolution für Korjukiwka und seine Bewohner·innen im Zeichen des Wohlstands und Friedens stand

Es wäre falsch zu sagen, dass die Zeit nach der Oktoberrevolution für Korjukiwka und seine Bewohner·innen im Zeichen des Wohlstands und Friedens stand. Unter Stalins Herrschaft wurde die Bevölkerung von Korjukiwka in den 1930er Jahren, wie auch anderswo in der Sowjetunion, von einer Welle des Terrors, der Gewalt und politischer Säuberungen erschüttert, denen unzählige Menschen zum Opfer fielen. Hunderttausende Sowjetbürger wurden als „Volksfeinde“ verhaftet und in Lager des Gulag deportiert oder direkt erschossen.

Besonders in der Ukraine führten die rücksichtslose Zwangskollektivierung der Landwirtschaft und staatliche Getreidebeschlagnahmung in den Jahren 1932–1933 zu einer verheerenden Hungersnot, die allein dort fast vier Millionen Menschen das Leben kostete.

Und dann beginnt der Krieg.

Korjukiwka liegt im Norden in der sogenannten linksufrigen Ukraine, nahe an der Grenze zu Belarus.

Die Heeresgruppe Süd, die für den Vormarsch in der Ukraine zuständig war, dringt in den ersten Wochen der Invasion sehr tief in das Territorium des Landes ein.

Ihr Vormarsch verlangsamt sich jedoch im Juli und stoppt im August in der Schlacht um Kyjiw.

Die Heeresgruppe Mitte stößt indes tief in das Territorium von Belarus vor, nimmt Minsk ein und zieht weiter Richtung Smolensk und Moskau.

Doch die ursprünglichen Pläne ändern sich und ein Teil der Heeresgruppe Mitte wird nach Kyjiw geschickt.

Diese Truppen bewegen sich von Babrujsk in Richtung Homel und weiter nach Tschernihiw.

Bei ihrem Vormarsch nimmt die 45. Infanterie-Division das Städtchen Korjukiwka ein.

Am nächsten Tag ziehen die deutschen Truppen weiter Richtung Kyjiw. Korjukiwka bleibt hinter der Frontlinie.

Dort bleiben und wachsen indes Partisanenbewegungen.

Eine gespaltene Stadt

Nach dem Rückzug der sowjetischen Staatsvertreter und dem deutschen Einmarsch entsteht in Korjukiwka zunächst ein Machtvakuum. Die Deutschen marschieren schnell Richtung Kyjiw, dann weiter gen Osten. In der Region um Korjukiwka sammeln sich bereits ab Juli 1941 sowjetische Partisanen. Schon vor der deutschen Besatzung entsteht eine örtliche Partisaneneinheit, die nach der Besetzung der Stadt zwar untertaucht, aber im Umland von Korjukiwka blieb.

Die Partisanen feiern in der Besatzung 1941 in Korjukiwka den Feiertag der Oktoberrevolution mit roten Sowjetfahnen

Im Herbst übernimmt diese Gruppe die Macht in der Stadt, angeführt von Fedir Korotkow, dem ehemaligen Sekretär des Kreisparteikomitees. Die Partisanen fühlen sich so sicher, dass sie noch am 7. November 1941 in Korjukiwka den Feiertag der Oktoberrevolution mit roten Sowjetfahnen feiern und das Lenin-Denkmal mit Blumenkränzen schmücken. Kommandeur Korotkow lässt einen Lautsprecher auf dem Marktplatz aufstellen, um die Festrede Stalins zu übertragen.

In der zweiten Dezemberhälfte 1941 entsenden die deutschen Besatzungsbehörden dann ein Bataillon ungarischer Verbündeter, das die Region von Partisanen säubern soll. Im Zuge der Kämpfe zwischen Partisanen und ungarischen Truppen wird die Partisaneneinheit aus der Region um Korjukiwka zurückgedrängt.

Die deutschen Besatzungsbehörden entsenden ein Bataillon ungarischer Verbündeter, das die Region von Partisanen säubern soll

Bis zum 10. Januar 1942 unternimmt die ungarische Einheit insgesamt 27 Einsätze, bei denen laut Kriegstagebuch einer ungarischen Infanteriebrigade 1800 Partisanen und sogenannte „Partisanenhelfer“ getötet werden. Bei „Helfern“ handelt es sich jedoch vermutlich um Zivilist·innen.

Bei ihren Einsätzen konzentrieren sich die ungarischen Soldaten auf die ansässige Dorfbevölkerung. Viele kleinere Ortschaften werden zerstört. Dabei gehen sie ähnlich vor wie die Deutschen selbst: Sie veröden gezielt die Gebiete und ermorden die Dorfbevölkerung als angebliche „Partisanenhelfer“.

Nach der Vertreibung der Partisanen durch die ungarischen Hilfstruppen richten die Deutschen eine Ortskommandantur, eine städtische Selbstverwaltung sowie eine ukrainische Polizei ein. Im Herbst 1942 auch einen deutschen Gendarmerieposten. Die Polizei in Korjukiwka zählt 50 Mitarbeitende aus der Stadt und umliegenden Dörfern und ist der deutschen Gendarmerie unterstellt. Beide – Polizei und Gendarmerie – werden nun gemeinsam zur Partisanenbekämpfung eingesetzt.

Die kämpferischen Auseinandersetzungen zwischen Besatzern und Partisanen spiegeln sich in der Spaltung der städtischen Bevölkerung wider

Denn die kämpferischen Auseinandersetzungen zwischen Besatzern und Partisanen dauern an. Sie spiegeln sich auch in der Spaltung der städtischen Bevölkerung wider. Während ein Teil der Bewohner·innen mit den Partisanen von Korotkow aus der Stadt flieht und sich der benachbarten, größeren Partisanengruppe unter Führung von Olexii Federow anschließt, dient ein anderer Teil in den Reihen der lokalen Hilfspolizei gegen die ehemaligen Nachbarn.

Die ungarischen Truppen sind schlecht ausgestattet und können den starken Partisanenverbänden oft wenig entgegensetzen. Deswegen werden neben den ungarischen Infanteriebrigaden auch deutsche Einheiten der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes (SD) in Tschernihiw, geleitet von Theodor Christensen, sowie Angehörige des Sonderkommandos 4a eingesetzt. Das Sonderkommando 4a wird im Frühjahr 1943 auch Christensens Dienststelle unterstellt.

Neben Partisanen und vermeintlichen Helfern zählen zu den am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen die Roma und Romnja und insbesondere Jüdinnen und Juden

Auch die Wehrmacht ist involviert: Die Aktionen der Polizeieinheiten werden mit der Oberfeldkommandantur 399 koordiniert. Die enge Zusammenarbeit zwischen militärischen und sicherheitspolizeilichen Einheiten zielt darauf ab, jeglichen Widerstand der Bevölkerung im Keim zu ersticken.

Neben Partisanen und vermeintlichen Helfern zählen zu den am stärksten gefährdeten und aus rassenideologischen Gründen verfolgten Bevölkerungsgruppen wie allerorts im Herrschaftsbereich der Nationalsozialisten die Roma und Romnja und insbesondere Jüdinnen und Juden.

Massenerschießungen von Jüdinnen und Juden beginnen in der Region Tschernihiw praktisch zeitgleich mit der Besetzung.

Im Herbst 1941 führt ein Teil der Sonderkommandos 4a und 7b Massenerschießungen jüdischer Menschen in Tschernihiw durch.

In den Ereignismeldungen UdSSR Nr. 135 vom 19.11.1941 heißt es dazu:

„Am 23.10.1941 suchte ein Teilkommando des Sonderkommandos 4a die Stadt Tschernigow auf, die vor dem Kriege rd. 70.000 Einwohner zählte, von denen jetzt nur noch 40.000 vorhanden sind. Von über 10.000 Juden sind nicht mehr als 260 zurückgeblieben.“

Die Ermordung von Jüdinnen und Juden findet in der ganzen Region statt, meistens vereinzelt.

Da die Region um Korjukiwka eine Zeit lang von sowjetischen Partisanen beherrscht wird, findet die erste Massenerschießung jüdischer Menschen erst im Dezember 1941 statt und wird von der 105. Ungarischen Infanteriedivision durchgeführt.

Dabei werden am Ufer des Sees im Zentrum der Stadt 250 Einwohner·innen ermordet. Darunter 90 Jüdinnen und Juden. Der Chef des Stabes der 105. Infanteriedivision rechtfertigt den Massenmord in einer Meldung vom 22.12.1941 mit Verbindungen zu Partisanen:

„Eine Gruppe von Juden hat für die Partisanen Lebensmittel geliefert. Die 90-köpfige Judenbande wurde hingerichtet.”

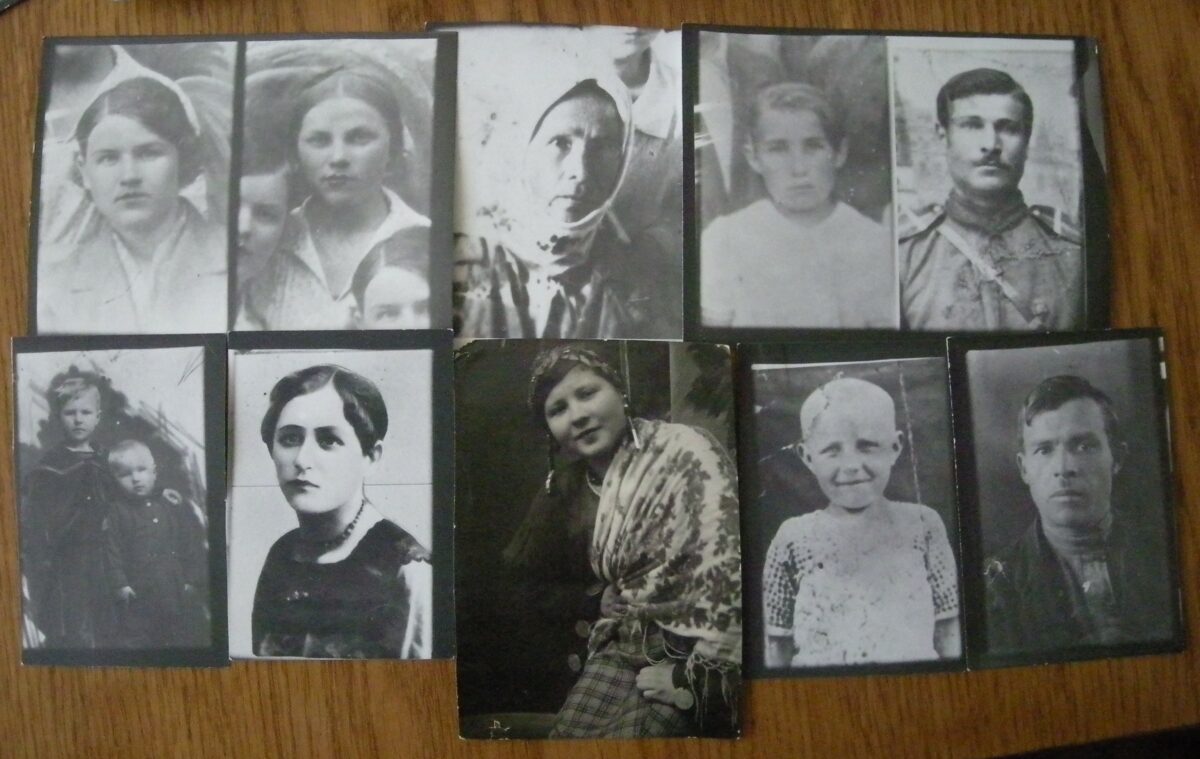

Unter den Opfern ist auch Vera German, eine Lehrerin aus Korjukiwka. Im Dezember 1941 wird sie zusammen mit ihrem zehnjährigen Sohn Vilen, ihrer sechsjährigen Tochter Polin, ihrem Mann Echtel und den Großeltern brutal aus ihrer Wohnung geholt und ermordet.

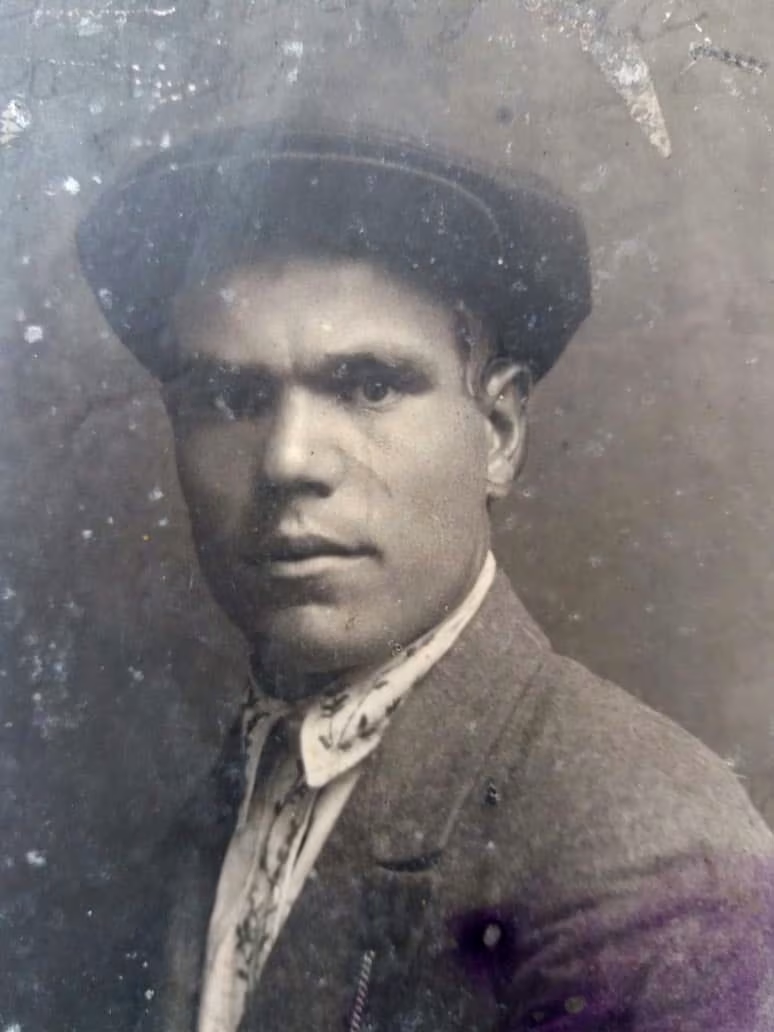

Auch Fedir Sawtschenko (geb. 1909), der als Industriearbeiter in der Zuckerraffinerie arbeitete, verheiratet und Vater zweier Kinder war, fiel der Mordaktion im Dezember 1941 in Korjukiwka zum Opfer.

Doch damit fängt das Morden der Nationalsozialisten in Korjukiwka erst an.

Besatzungsterror

Im Dezember 1941 versammelt der Polizeichef von Korjukiwka seine Beamten und befiehlt die Verhaftung sämtlicher Juden. Die Polizisten sollen in Zweiergruppen jeweils zwei Familien verhaften und deren Habseligkeiten mitbringen. Einer dieser Polizisten ist Sidor Bragin.

Mit einem Kollegen bekommt er einen Wagen und eine Adresse in der Nähe der Zuckerfabrik. Sie fahren zum Haus, verhaften zwei jüdische Frauen und verladen deren Wertsachen auf den Wagen. Anschließend begeben sie sich zum Nachbarhaus, nehmen drei weitere jüdische Frauen fest und setzen ihre Fahrt zum Polizeigebäude fort.

Dort steht dann schon eine ganze Wagenkolonne.

In dieser großangelegten Aktion werden über 300 jüdische Menschen festgenommen. Unter Polizeibegleitung bringt man sie nach Tschernihiw, wo sie ermordet werden. Wie und wo genau, ist nicht bekannt. Aber einheimische Polizeikräfte und Zeug·innen berichten später, dass die Verschleppten in Tschernihiw von deutschen Einsatzkommandos erschossen worden seien.

Einige Jüdinnen und Juden werden bereits auf der Fahrt von Korjukiwka nach Tschernihiw in einem speziellen Wagen durch Abgase erstickt

Einige Jüdinnen und Juden, darunter auch Minderjährige wie die zehnjährige Anna Kadin, werden bereits auf der Fahrt von Korjukiwka nach Tschernihiw in einem speziellen Wagen durch die ins Innere geleiteten Abgase erstickt. Die Sicherheitspolizei in Tschernihiw verfügte über ein solches Fahrzeug.

Das geraubte Eigentum wird aufgeteilt und auf Karren abtransportiert. Auch die Polizisten und ihre Angehörigen profitieren. So berichteten Zeug·innen, dass die Tochter eines Polizisten später jüdische Kleidung trug. Ebenso sind Fälle von versuchter Vergewaltigung jüdischer Frauen durch die Polizei überliefert.

Bald folgen die mobilen Einsatzgruppen der Wehrmacht weiter gen Osten. Aber auch nach Abzug des Sonderkommandos 4a gehen die Erschießungen von jüdischen Menschen in den umliegenden Ortschaften von Korjukiwka weiter. Ein ehemaliger Angehöriger der deutschen Gendarmerie wird später dazu angeben, dass um den Jahreswechsel 1941–1942 eine größere Anzahl Juden erschossen wurde. Die größte Tatnähe vermuten später deutsche Ermittler bei den Angehörigen der Dienststelle des Kommandeurs der Sicherheitspolizei und des SD unter Leitung von Theodor Christensen.

Diese Dienststelle ist am Jahresende 1941 vom Reichssicherheitshauptamt eingerichtet worden. Sie setzt das Verbrechen direkt in Korjukiwka fort: Ab Anfang 1942 werden in Korjukiwka regelmäßig Personen erschossen, die verdächtigt werden, den Partisanen nahe zu stehen. In einem nahegelegenen Waldstück werden später mehrere Massengräber mit den Überresten von bis zu 500 Ermordeten gefunden.

Bei der Partisanenbekämpfung und Judenvernichtung teilen die verschiedenen Instanzen untereinander die Arbeit auf

Bei der Partisanenbekämpfung und Judenvernichtung teilen die verschiedenen Instanzen untereinander die Arbeit auf: Die Exekutionen unbewaffneter Personen werden als polizeiliche Maßnahme verstanden und deshalb in der Regel dem deutschen SD übergeben. Sind jedoch keine deutschen Einheiten verfügbar, handeln die ungarischen Kommandobehörden in eigenem Ermessen und beteiligen sich in einigen Fällen an der Ermordung der jüdischen Bevölkerung.

Die eigentlichen Schützen bei Exekutionen werden zumeist durch SD-Leute gestellt. Freiwilligen-Bataillone, die aus der sowjetischen Bevölkerung zusammengestellt werden, müssen dann die Absperrungen und die Transportbegleitungen bei Erschießungen vornehmen.

Am 26. Februar 1942 besiegelt die letzte Massenerschießung die Ermordung aller verbliebenen Jüdinnen und Juden in Korjukiwka. Von 475 jüdischen Menschen, die in der Ortschaft vor dem deutschen Angriff lebten, überlebt nahezu keiner.

Von 475 jüdischen Menschen überlebt nahezu keiner

Auch alle 12 in Korjukiwka lebenden Rom·nja fallen laut sowjetischen Berichten einer Mordaktion zum Opfer. Im November und Dezember 1942 organisieren die Deutschen eine sogenannte „Zigeuneraktion“, bei der viele auffindbare Romnja und Roma festgenommen und ins Gefängnis nach Tschernihiw gebracht werden. Auch sie werden der Verbindungen mit Partisanen verdächtigt und von SD-Angehörigen erschossen. Darunter sind auch Kinder wie der 12-jährige Andrii und die neunjährige Marija Poptschenko.

Weitere mehr als 1000 Menschen aus Korjukiwka, 748 Frauen und 346 Männer, verschleppen die Besatzer als Arbeitskräfte ins Deutsche Reich und beuten sie dort in der Zwangsarbeit aus.

Partisanen schlagen zurück

Die Konfrontationen zwischen Partisanengruppen und Einheiten des SD in der Region spitzt sich 1943 weiter zu. Bereits Ende 1942 führen Deutsche im gesamten Bezirk, der dem Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD in Tschernihiw untersteht, „Sonderaktionen“ in mehreren Ortschaften durch, bei denen die sogenannten Strafkommandos mit Unterstützung der örtlichen Gendarmerie Angehörige von Partisaneneinheiten und ehemaligen sowjetischen Funktionseliten aus Partei und Verwaltung festnehmen und erschießen.

In der Stadt richten die Partisanen Zerstörung an, werten die Aktion dennoch als Erfolg

Im Februar 1943 kommen deutsche Strafkommandos mehrfach nach Korjukiwka. Sie verhaften 165 Bewohner und bringen sie mit Autos zum Stadtrand, wo mehrere von ihnen in einem Schweinestall der ehemaligen Kolchose von SD-Angehörigen erschossen werden.

Am 27. Februar 1943 schlägt die Partisaneneinheit von Fedorow zurück.

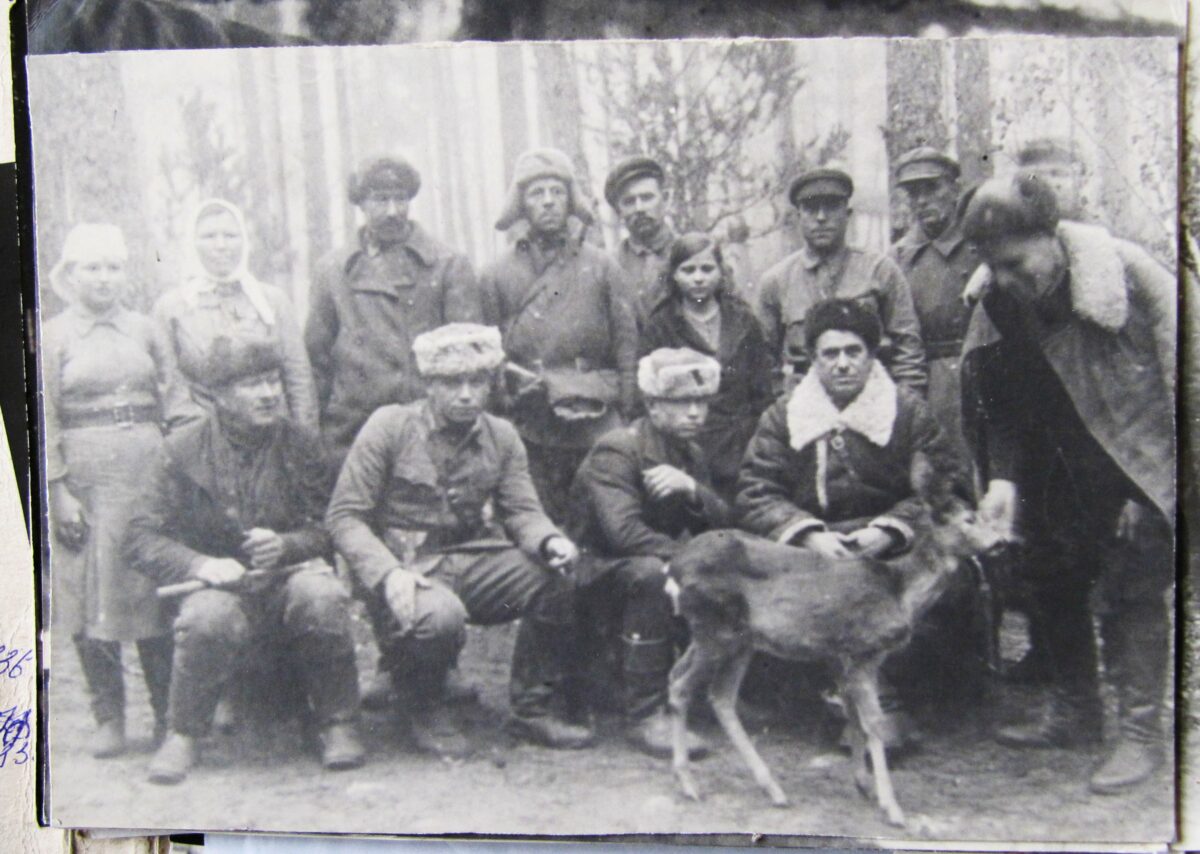

Gegen 3 Uhr überfallen zum Teil berittene Partisanen in Stärke von etwa 1000 Mann Korjukiwka aus drei Richtungen gleichzeitig. Sie sind gut ausgerüstet mit schweren und leichten Maschinengewehren, Maschinenpistolen, Gewehren, Handgranaten und Sprengkörpern. Dabei sind auch Frauen.

Für die Stadt sollte der Partisanenangriff dramatische Folgen haben

Sie öffnen das Gefängnis, lassen nach eigenen Angaben 101 Gefangene frei. In der Stadt richten sie Zerstörung an, werten die Aktion dennoch als Erfolg.

Aber für die Stadt sollte dieser Partisanenangriff dramatische Folgen haben.

Denn unmittelbar danach organisiert Christensens SD eine groß angelegte Vergeltungsaktion.

Nicht nur gegen Partisanen. Sondern gegen alle Einwohner·innen von Korjukiwka.

Am Montag, dem 1. März 1943, beginnt die „Vergeltungsaktion“ der deutschen Besatzer in Korjukiwka. Ein Teil des Strafkommandos kommt mit Lastwagen aus Tschernihiw und Snowsk.

Ein weiterer Teil per Bahn aus Mena. Insgesamt kommen bis zu 1.000 Mann in die Stadt.

Das Strafkommando wird in zwei Gruppen aufgeteilt: Eine wird zur Absperrung der Stadt geschickt. Ihre Aufgabe – niemanden aus der Stadt herauszulassen und jeden, der versucht, die Umzingelung zu durchbrechen, zu erschießen.

Die andere Gruppe bleibt in der Stadt. Ihre Aufgabe ist es, die gesamte Stadtbevölkerung zu vernichten.

Genau dann kommt das Auto zum Haus von Wolodymyr Litwin und der Soldat geht mit dem schussbereiten Maschinengewehr hinein.

Schüsse und Feuer

An diesem Tag, dem 1. März 1943, gehen SD-Männer von Tür zu Tür und erschießen Bewohner·innen in ihren Häusern. Die Chance auf Überleben ist gering.

Der 13-jährige Wolodymyr Litwin steht bei der Erschießung in seinem Haus neben dem Ofen und kann sich dahinter verstecken. Das Zimmer ist voller Rauch, deswegen sieht der Deutsche ihn nicht. Als der Junge aus seinem Versteck kommt, sieht er, dass alle anderen Menschen im Raum tot sind.

Teile der Stadtbevölkerung werden zur angeblichen Registrierung und Überprüfung ihrer Dokumente in größere Gebäude geführt – ins Landwirtschaftsamt, Theater oder den Arbeiterklub.

Dann werden sie dort erschossen.

Etwa jede halbe Stunde hört er Schüsse und Schreie im Restaurant

Ein solcher Tatort ist auch ein Restaurant. Männer und Frauen mit Kindern auf den Armen werden dorthin geführt. Eine von ihnen ist die Ehefrau des orthodoxen Priesters Wsewolod Dahajew. Er selbst kann sich in einer Toilette verstecken, wo er bis Mitternacht ausharrt. Etwa jede halbe Stunde hört er Schüsse und Schreie im Restaurant. Als die Deutschen weg sind, kommt er zurück, um seine Frau zu finden.

Stattdessen findet er Berge toter Menschen und Blutlachen.

Ins Restaurant wird an diesem Tag auch Olha Horbatschewska getrieben. Bei der Massenerschießung fällt ein getroffener Mann auf sie und verdeckt sie mit seinem toten Körper. Fast bewusstlos hört sie die Schreie und das Weinen von Frauen und Kindern, die alle noch vor Einbruch der Dunkelheit erschossen werden. Gegen 10 Uhr nachts klettert sie unter den Leichen hervor.

Allein in diesem Gebäude sind an diesem Tag 600 Menschen ermordet worden

Allein in diesem Gebäude sind an diesem Tag 600 Menschen ermordet worden.

Doch das ist nicht alles.

Vera Sawtschenko, damals ein 16-jähriges Mädchen, beobachtet – und berichtet dies später –, wie Deutsche in die Wohnungen eindringen, alle Menschen durch Schüsse töten und dann noch die Häuser niederbrennen. Vera selbst versteckt sich in einem Heuhaufen und sieht, wie fliehende Menschen von den Besatzern gefangen und lebendig in die Flammen der brennenden Hütten geworfen werden. Wie die Deutschen ihre Mutter, Schwester und Schwägerin aus dem Versteck im Schuppen holen und ins Feuer werfen. Ihre Schwester versucht zweimal aus dem Feuer zu fliehen, wird aber immer wieder zurückgestoßen, bis sie stirbt.

Die Deutsche dringen in die Wohnungen ein, töten alle Menschen durch Schüsse und brennen dann die Häuser nieder

Im Strafbataillon ist an diesem Tag Iwan Maslak in der Gruppe eingesetzt, die für die Abriegelung der Stadt zuständig ist. Den ganzen Tag hört er Schüsse in verschiedenen Teilen der Stadt und die Schreie der Opfer, die erst mit dem Einbrechen der Dunkelheit nachlassen.

Bis das Massaker am nächsten Tag fortgesetzt wird.

Maslak erinnert sich an das Ausmaß der Zerstörung: fast alle Häuser niedergebrannt, die Bevölkerung erschossen. Die Leichen der Opfer zusammen mit den Gebäuden verbrannt. Er sieht, wie Soldaten seines Bataillons mit den Deutschen in Häuser eindringen. Es folgen Schreie und Schüsse. Dann setzen sie die Gebäude mit Fackeln in Brand.

Nur wenige Stadtbewohner·innen überstehen das Massaker

Nur wenige Stadtbewohner·innen überstehen das Massaker. Einige durch Zufall, wie Olha Horbatschewska, die die Körper anderer Ermordeter vor den Kugeln schützen. Wenige, wie Wsewolod Dahajew, Vera Sawtschenko oder Wolodymyr Litwin in Verstecken. Andere können rechtzeitig aus der Stadt fliehen: Einige Straßen bleiben am ersten Tag verschont, so dass sich manche Menschen nachts davonschleichen können. Eine Mutter mit achtjährigem Sohn kann fliehen, weil ein Deutscher sie entkommen lässt.

Die Überlebenden und Angehörige aus umliegenden Dörfern kommen vereinzelt in den nächsten Tagen in die Stadt, um zu sehen, was übrig geblieben ist. Ihnen bietet sich ein grauenhafter Anblick: eine in Asche gelegte Stadt, umherirrende Kühe und Hunde, die durch die Ruinen der Stadt ziehen und heulen.

Und überall verbrannte Leichen.

Befreiung einer Aschestadt

Es war eine monströse Mordaktion unter Leitung von Theodor Christensen, dem Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD in Tschernihiw und seit Frühjahr 1943 auch Leiter des Sonderkommandos 4a. Angehörige desselben Sonderkommandos waren im September 1941 auch für die Ermordung von über 33.000 Kyjiwer Jüdinnen und Juden in Babyn Jar verantwortlich.

Im Herbst 1943 wird Korjukiwka von der Roten Armee befreit. Doch da gibt es die Stadt praktisch nicht mehr

Nach der Vernichtung von Korjukiwka veröffentlicht Christensen am 22. März 1943 einen Befehl, in dem er das brutale Vorgehen der Sicherheitspolizei angesichts der angespannten Frontlage und zunehmender Bandentätigkeit ausdrücklich rechtfertigt – darunter auch die Erschießung von Kindern und die restlose Niederbrennung von Dörfern.

Im Herbst 1943, nach gut zwei Jahren deutscher Besatzung, wird Korjukiwka zwar von der Roten Armee befreit. Doch da gibt es die Stadt praktisch nicht mehr.

Eine sowjetische Expertenkommission untersucht schon im Dezember 1943 die Ruinen von Korjukiwka. Wohngebäude, Kino, Klinik, Krankenhaus für Infektionskrankheiten, Kinderkrippe, zwei Schulen, eine Zuckerfabrik – alles liegt in Schutt und Asche. Nur zehn Wohnhäuser sind laut Bericht der Kommission übriggeblieben, 1290 Häuser dagegen niedergebrannt.

Die Zerstörung Korjukiwkas war in der Region Tschernihiw kein Einzelfall. Zwischen November 1942 und Mai 1943 zerstörten Einheiten des SD rund um Korjukiwka weitere 18 Ortschaften und 21 Siedlungen vollständig oder teilweise.

Für die gesamte Oblast Tschernihiw gehen ukrainische Historiker·innen von insgesamt 63 zerstörten Ortschaften und 16.557 ermordeten Bewohner·innen aus.

In der gesamten Ukraine wurden unter deutscher Besatzung laut Angaben des ukrainischen Instituts für Nationales Gedenken 670 Ortschaften durch deutsche oder mit ihnen verbündete Einheiten vernichtet.

Doch die Vernichtung ganzer Ortschaften fand nicht nur in der Ukraine statt.

Besonders betroffen war Belarus.

Die Forschung zu vernichteten Ortschaften in der Sowjetunion stellt ein Desiderat dar, deswegen sind die Daten zu konkreten Orten weder vollständig noch absolut gesichert.

Das Nationalarchiv der Republik Belarus geht davon aus, dass die deutschen Besatzer 1941 211 Ortschaften vernichteten.

1942 steigt diese Zahl auf 733.

Der Höhepunkt 1943: Die Zerstörung von knapp 4.000 Ortschaften – Dörfer, Siedlungen und Kleinstädten – wird dokumentiert.

Insgesamt gehen belarussische Historiker von der überwältigenden Zahl von mehr als 9.000 vernichteten Ortschaften in Belarus aus.

Und noch viel schwieriger ist die Ermittlung der genauen Opferzahlen: In den deutschen Akten finden sich dazu keine Angaben, da die deutschen SD-Kommandos in der Regel nur die Zerstörung der Ortschaften vermeldeten, nicht aber die Zahl der ermordeten Bewohner.

Als Christensen 1967 vor dem Landgericht Darmstadt zu seinen Taten in Korjukiwka befragt wird, leugnet er jegliche Schuld. Er beruft sich darauf, dass es ein Anti-Partisaneneinsatz gewesen sei, und behauptet, dass die Bevölkerung geflüchtet sei:

„Das Dorf war leer, bis auf unsere Toten.“

Die sowjetische gerichtsmedizinische Expertenkommission untersucht die Knochen der verbrannten Leichen, gefunden in der Asche von Korjukiwka, und ermittelt die Zahl von 6.700 ermordeten Menschen.

Die Gesamtzahl der während der Besatzung getöteten Männer, Frauen und Kinder in Korjukiwka schätzt die Kommission auf 7500.

Unter deutscher Besatzung sind in der gesamten Oblast Tschernihiw nach sowjetischen Angaben mindestens 127.778 Menschen umgekommen. Weitere 41.578 Einwohner·innen wurden zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt.

Sowjetische Geheimdienstoffiziere (NKWD), die im Rahmen der Arbeit der Außerordentlichen Staatskommission zur Aufklärung der deutschen Verbrechen (ČGK) im September 1944 Augenzeugen befragten, konnten 1.388 Opfer aus Korjukiwka namentlich identifizieren. Die übrigen etwa 5.600 Opfer blieben „nach Geschlecht und Alter unbekannt“.

Das erst Jahrzehnte später erstellte „Trauerbuch der Ukraine“ erwähnt die Namen von 2.407 Einwohner·innen Korjukiwkas und umliegender Dörfer, die während des Krieges ihr Leben verloren hatten.

Die ukrainische Ortschaft Korjukiwka wurde seit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion zu einem Ort häufiger Gewalterfahrungen durch unterschiedliche Akteure. Sie steht für einen komplexen Tatort, an dem sich mehrere Verbrechenskontexte des deutschen Vernichtungskriegs in der Ukraine überlagern:

Contributors

- Drehbuch und Text: Tanja Penter

- Redaktion: Leonid A. Klimov und Peggy Lohse

- Illustrationen: Anna Che

- Animationen: Victoria Spiryagina

- Karten: Artyom Schtschennikow

- Design: village one

- Veröffentlicht: 8. April 2025

- Tanja Penter ist Historikerin und Professorin für Osteuropäische Geschichte an der Universität Heidelberg sowie Sprecherin des DFG-Graduiertenkollegs „Ambivalent Enmity“. Sie forscht zu zivilen Opfern der deutschen Besatzungsverbrechen in der Ukraine sowie zur Nachkriegsgeschichte der juristischen (Nicht-)Aufarbeitung dieser Verbrechen.