NS-Verbrechen vor Gericht. Teil II: In zwei Deutschlands

- Wie ging die entstehende BRD juristisch mit NS-Verbrechen um?

- Wie liefen Prozesse in der DDR?

- Wurde in Deutschland auch zu Verbrechen in der Sowjetunion ermittelt?

- Warum dauern NS-Prozesse so lange, teils bis heute?

- Wofür werden die NS-Prozesse in der BRD kritisiert?

- Welche Ziele verfolgten die NS-Prozesse?

- Was erschwert die Verurteilung von NS-Verbrechern?

Wie ging die entstehende BRD juristisch mit NS-Verbrechen um?

In den drei westlichen Besatzungszonen der USA, Großbritanniens und Frankreichs wurden zwischen der Kapitulation Nazi-Deutschlands 1945 und der Gründung der Bundesrepublik 1949 rund 13.600 Ermittlungsverfahren eingeleitet. In der großen Mehrzahl handelte es sich um Verbrechen, die innerhalb der deutschen Staatsgrenzen stattgefunden hatten. Sie behandelten bis 1949 zumeist Fälle von Denunziation, Verbrechen in der sogenannten Reichspogromnacht und an politischen Gegnern nach der Machtübernahme 1933 – also Verbrechen an deutschen Staatsbürgern, bei denen die Opfer überlebt hatten.

Bis Mitte der 1950er ging die Anzahl der westdeutschen Ermittlungen und Prozesse kontinuierlich zurück. 1955 endeten beispielsweise nur 15 Verfahren mit einem Strafurteil, dagegen zehn mit Freispruch und elf wurden eingestellt. Neu eingeleitet wurden nur 276 Verfahren. Ein Grund hierfür war das Fehlen einer zentralen Ermittlungseinheit, die systematisch, das heißt auch ohne Anlass, Verbrechen entdeckte und Täter identifizierte.

Gleichzeitig ging damit ein politischer Wandel einher, den der Historiker Norbert Frei als „Vergangenheitspolitik“ bezeichnet hat: Frei versteht darunter die normative Abgrenzung zum Nationalsozialismus, aber auch die Amnestie und Integration vieler Täter mit dem Ziel, den Staatsapparat zu stabilisieren und die Demokratie zu stärken.

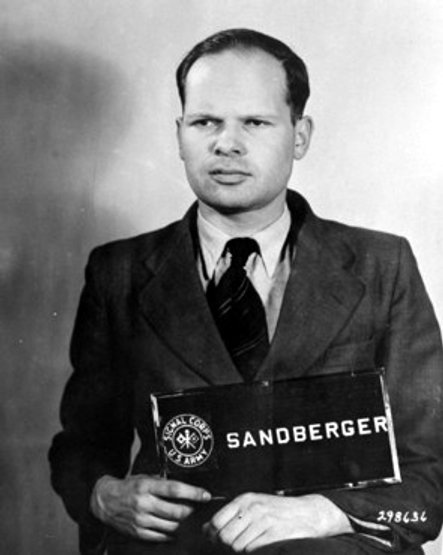

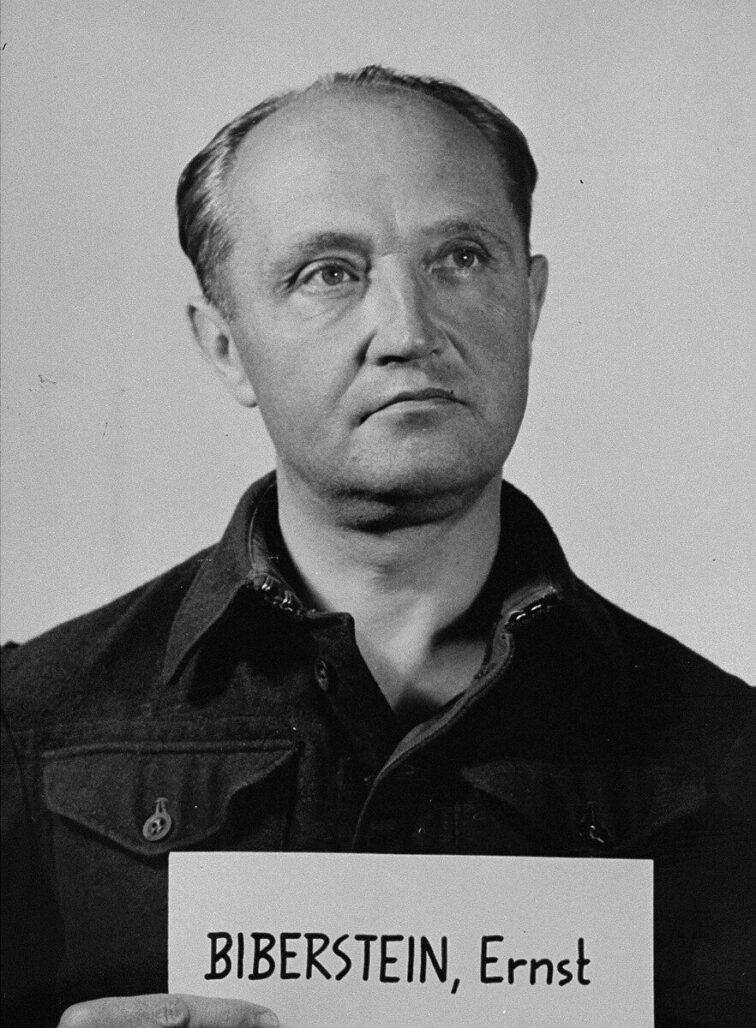

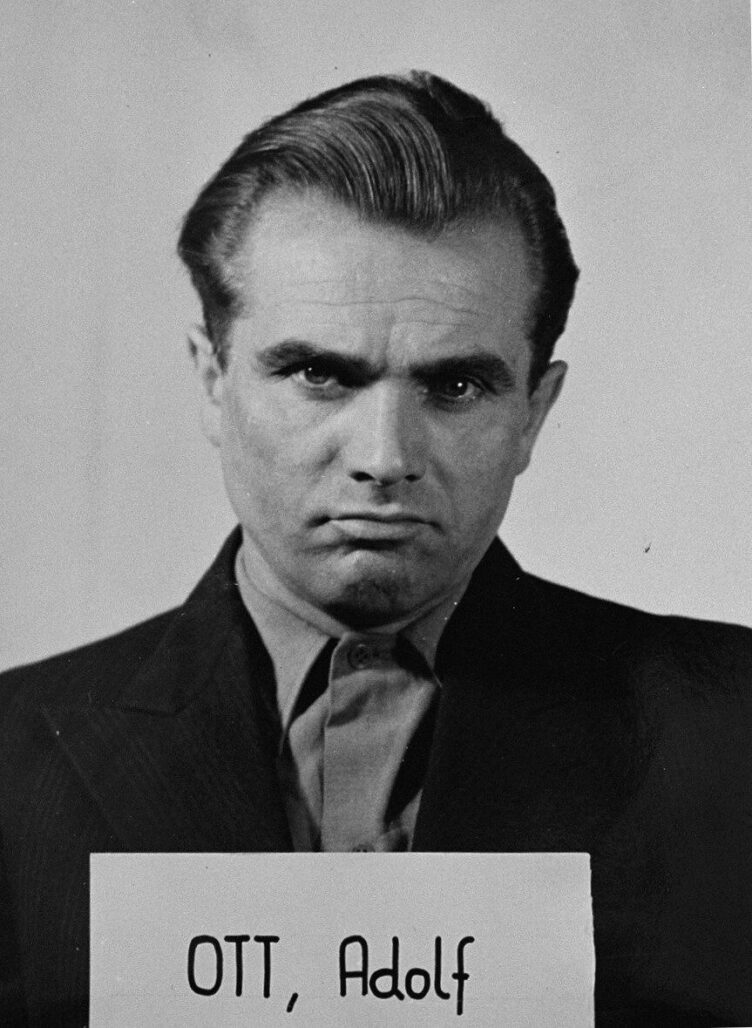

Die anfängliche Akzeptanz der Alliierten-Verfahren war innerhalb kurzer Zeit rapide gesunken. Die Kritik an den ausländischen Urteilen gegen deutsche Staatsbürger war in der Bundesrepublik weit verbreitet. Die Wiedererlangung der Souveränität war das Hauptthema für die Adenauer-Regierung 1949-1963. Eine großzügige Straffreiheitsgesetzgebung sollte die politische Säuberung der Alliierten „liquidieren“. Die große Mehrzahl der sich in ausländischer Haft befindlichen deutschen Täter wurde in den 1950er Jahren aufgrund westdeutscher Initiativen entlassen, darunter auch schwer belastete Personen. Hierzu gehören neben Martin Sandberger auch Ernst Biberstein, Leiter des Einsatzkommando 6, und Adolf Ott, Anführer des Sonderkommandos 7b, die 1958 begnadigt wurden. Waldemar Klingelhöfer, stellvertretender Leiter des Sonderkommandos 7b, war bereits zwei Jahre zuvor aus der Haft entlassen worden. Im Vergleich mit anderen Tätern gelang diesen dreien kein glatter Wiedereinstieg ins zivile Leben. Biberstein erhielt als ehemaliger protestantischer Pastor eine auf ein halbes Jahr befristete Anstellung in der schleswig-holsteinischen Landeskirche, die nicht verlängert wurde.

Martin Sandberger während des Einsatzgruppen–Prozesses in Nürnberg: Als Führer des Einsatzkommandos 1a und Kommandeur der Sicherheitspolizei Estland wurde er zunächst zum Tode verurteilt, was von dem amerikanischen Hohen Kommissar John McCloy in lebenslange Haft abgeändert wurde. 1955 sprach sich unter anderem Bundespräsident Theodor Heuss, wenn auch mit Bedenken, für dessen Begnadigung aus. 1958 wurde Sandberger aus alliierter Haft entlassen. Er starb 2010 in München. / Foto © US Army Signal Corps / gemeinfrei

Ernst Biberstein während des Einsatzgruppen-Prozesses in Nürnberg: Als Leiter des Einsatzkommandos 6 wurde er zum Tode verurteilt, 1951 zu lebenslanger Haftstrafe begnadigt und 1958 entlassen. Er starb 1986 in Neumünster. / Foto © US Army photographers on behalf of the OCCWC / gemeinfrei / Quelle: James L. Taylor: From Weimar to Nuremberg

Adolf Ott während des Einsatzgruppen-Prozesses in Nürnberg: Als Führer des Einsatzkommandos 7a wurde er zum Tode verurteilt, 1951 zur lebenslangen Haftstrafe begnadigt und 1958 erlassen. Er starb 1973 in Inzell. / Foto © US Army photographers on behalf of the OCCWC / gemeinfrei / Quelle: James L. Taylor: From Weimar to Nuremberg

Wie liefen Prozesse in der DDR?

Ostdeutsche Gerichte verurteilten in den ersten zwei Jahren nach Kriegsende nur 500 Täter – die sowjetischen Organe gaben in dieser Phase ungern das Heft bei der Bestrafung deutscher Täter aus der Hand. Während in der Sowjetunion Militärtribunale der NKWD-Truppen zuständig waren, waren dies in der sowjetischen Besatzungszone von 1945 vor allem Militärtribunale der Roten Armee.

Dies änderte sich im August 1947. Ab nun waren Sonderstrafkammern zuständig, die mit politisch zuverlässigen ostdeutschen Richtern und Schöffen besetzt wurden. Die Gerichte bewahrten noch eine gewisse Unabhängigkeit und die Verurteilungszahlen stiegen massiv an: Bis Ende des Jahres 1950 ergingen über 8000 Urteile, davon etwa 2400 gegen Personen, denen man konkrete Verbrechen vorwarf. Der überwiegende Anteil der restlichen Urteile erging wegen der funktionalen Zugehörigkeit in NS-Organisationen sowie Partei- und Staatsapparat, darunter können sich auch Täter befunden haben – deren Beteiligung an Verbrechen aber nicht interessierte.

Als Sinnbild für die harten Strafen und die kollektive Bestrafung von teils auch mit sehr geringen Befugnissen ausgestatteten NS-Aktivisten stehen die Waldheimer Prozesse 1950. In einer Serie von Schnellverfahren wurden hier innerhalb von zweieinhalb Monaten über 3000 Personen zu zumeist sehr hohen Strafen verurteilt – und zumeist auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Die generelle Kritik an der Rechtsstaatlichkeit der NS-Verfahren in der DDR beruht insbesondere auf den daran beteiligten Institutionen: In den 1960er Jahren war nicht mehr die Volkspolizei, sondern die Stasi für die Ermittlungen gegen mutmaßliche NS-Täter zuständig. Daraus resultieren teils gravierende Mängel.

Ähnlich wie in der Bundesrepublik gab es auch in der DDR ein gesellschaftliches „Ruhebedürfnis“ (Fritz Bauer). Die DDR-Regierung ergriff ebenfalls bald Amnestie- und Integrationsmaßnahmen, wenngleich auch nur für einfache oder nominelle NSDAP-Mitglieder.

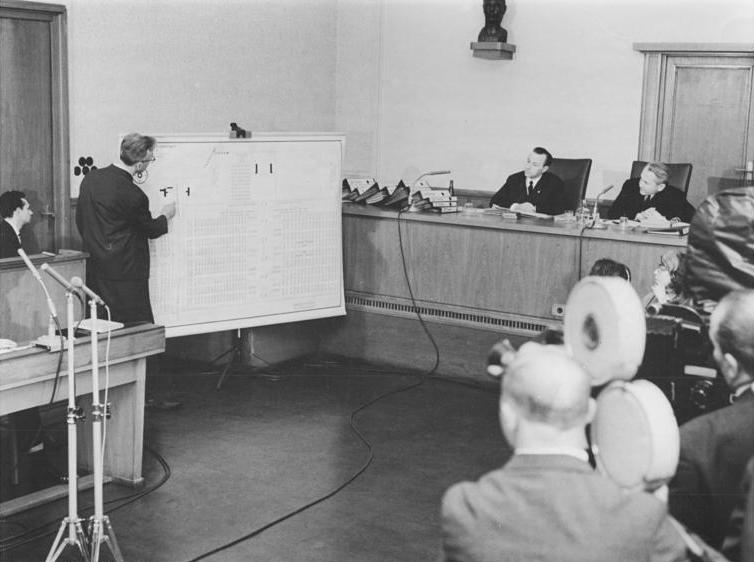

Die DDR gab viele Hinweise auf die Elitenkontinuität in der Bundesrepublik und setzte dies im Kalten Krieg auch bewusst in Propagandamaßnahmen ein. Die bekannteste ist die sogenannte Blutrichter-Kampagne bzw. die Verfahren in absentia gegen Hans Globke und Theodor Oberländer vor dem Obersten Gericht der DDR in Ost-Berlin.

Ab den 1960er Jahren fanden in der DDR mit nur rund 50 vergleichsweise wenige NS-Verfahren statt (weniger als in der Bundesrepublik), teilweise wurden auch mutmaßliche Täter nicht angeklagt. Dazu gehörten beispielsweise Ärzte und Pflegekräfte aus der thüringischen Kleinstadt Stadtroda, die im Verdacht standen, an Euthanasie-Verbrechen beteiligt gewesen zu sein – gegen sie wurde von der Stasi nicht einmal ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

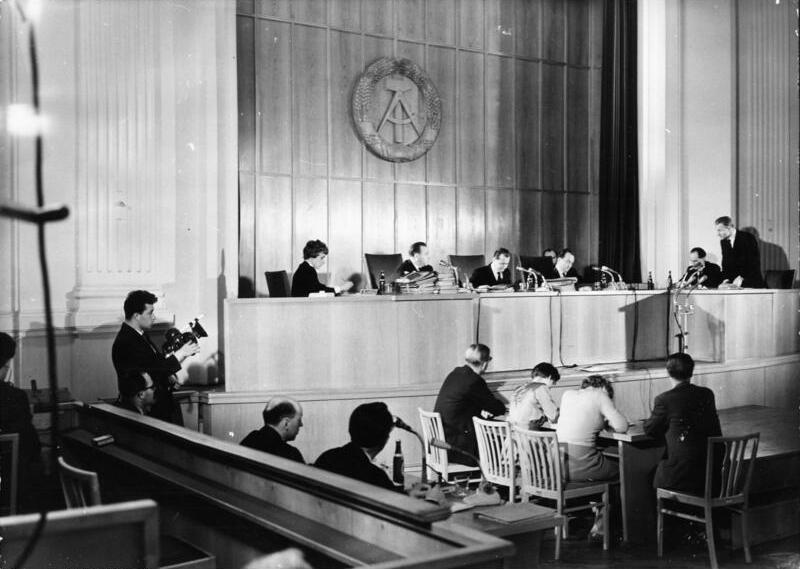

Kriegsverbrecherprozeß in Waldheim (DDR), 1950. Rechts: der Angeklagte Alfred Schulz, ehemaliger Kriminalsekretär. Ihm wurde vorgeworfen, sowjetische, polnische und italienische Zwangsarbeiter in Meißen erschossen zu haben. Er wurde zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. / Foto © Bundesarchiv, Bild 183-S98084 / CC-BY-SA 3.0

Prozess gegen SS-Arzt Horst Fischer vor dem Obersten Gericht der DDR 1966: Er wurde wegen der Durchführung von Selektionen und der Beaufsichtigung von Morden in den Gaskammern im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau zum Tode verurteilt und im Juni 1966 hingerichtet. / Foto © Bundesarchiv, Bild 183-E0311-0010-003 / CC-BY-SA 3.0

Prozess in absentia gegen Theodor Oberländer, Ost-Berlin 1960: Oberländer war während des Zweiten Weltkriegs stellvertretender Kommandeur des ukrainischen Bataillon „Nachtigall“ und ab August/September 1941 Kommandeur des kaukasischen Bataillons „Bergmann“, in der Bundesrepublik von 1953 bis 1960 Vertriebenenminister. Er wurde in der DDR zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt – Oberländer war zweifellos zwanzig Jahre lang überzeugter Nationalsozialist, die direkte Beteiligung an Verbrechen ist ihm jedoch nicht nachzuweisen. 1993 wurde das DDR-Urteil gegen ihn vom Landgericht Berlin aufgehoben, 1998 wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingestellt. / Foto © Bundesarchiv, Bild 183-72704-0001 / CC-BY-SA 3.0

Wurde in Deutschland auch zu Verbrechen in der Sowjetunion ermittelt?

Insgesamt betrafen in westdeutschen Verfahren Tatorte in der Sowjetunion nur einen kleinen Bruchteil der Fälle. Vor der Gründung der Bundesrepublik waren die westdeutschen Gerichte für Verbrechen an ausländischen Bürgern nicht zuständig. Danach gab es zwar Strafverfahren und Strafprozesse, die auch auf NS- und Kriegsverbrechen in der Sowjetunion eingegangen sind, die Täter wurden jedoch mehrheitlich in die deutsche Nachkriegsgesellschaft integriert.

Neben der steigenden westdeutschen Berichterstattung zu NS-Prozessen in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre führte die Erkenntnis, dass vermutlich mehr Täter, als man angenommen hatte, ungestraft geblieben waren, zu einem größeren politischen Interesse für die Frage der strafrechtlichen Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und einer Bereitschaft weiter zu ermitteln. Im Dezember 1958 wurde in Ludwigsburg die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen eingerichtet, die aus der Sicht der damaligen westdeutschen Politiker eine zeitlich befristete Ergänzung der bereits erfolgten Strafverfolgung ermöglichen sollte, diesmal mit Fokus auf Verbrechen in Osteuropa. Es war nicht angedacht, alle Täter zu bestrafen, sondern nur die „wirklich Schuldigen“, wie es der damalige baden-württembergische Justizminister Wolfgang Haußmann formulierte.

Die Zentrale Stelle war für die Ermittlung von KZ- und Einsatzgruppen-Verbrechen zuständig, meist als NS-Verbrechen oder nationalsozialistische Gewaltverbrechen bezeichnet. Dadurch lag der Schwerpunkt auf den Ermittlungen zum Holocaust. Eine systematische Aufarbeitung und Bestrafung von NS-Justizunrecht, sogenannten „Schreibtischtäter-Verbrechen“ und Kriegsverbrechen wurde so weitgehend umgangen.

Ein Beispiel: Im Krieg gegen die Sowjetunion haben die deutsche Besatzer tausende Ortschaften, zum Teil samt der Zivilbevölkerung, vernichtet. Die Zentrale Stelle wusste von mindestens vier Dutzend dieser verbrannten Dörfer in Belarus, etwas mehr als dreißig in Russland und elf in der Ukraine. Zu diesen Verbrechen wurde in der Bundesrepublik jedoch nur in sehr seltenen Fällen Anklage erhoben, niemand wurde verurteilt.

Auch zu anderen Verbrechen wie Geisel- und Repressalerschießungen sowie Rückzugsverbrechen („Verbrannte Erde“), also zur Beteiligung der Wehrmacht an Verbrechen mit nicht-jüdischen zivilen Opfern, wurde nur in Ausnahmefällen ermittelt.

Ebenso wurden die allerwenigsten Mitarbeiter des Reichssicherheitshauptamts bestraft. Das West-Berliner Ermittlungsverfahren gegen die Mitarbeiter des Reichssicherheitshauptamtes, die die Bestimmungen zur Aussonderung und Tötung sowjetischer Kriegsgefangener zu verantworten hatten, wurde eingestellt.

Diese teils praktischen, teils politisch gebotenen Beschränkungen erhöhten jedoch die politische und gesellschaftliche Akzeptanz der Zentralen Stelle in Ludwigsburg. Ihre Ermittlungen führten zu einer zweiten Welle von insgesamt mehreren hundert Prozessen in den 1960er Jahren. Es kam zu weit mehr Ermittlungen als Anklagen, Prozesseröffnungen und Verurteilungen.

Gebäude der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen und Bundesarchiv-Außenstelle Ludwigsburg am Schorndorfer Torhaus, 2015 / Foto © Ludwigs Unbürger unter CC BY-SA 4.0

Zentralkartei, Zentrale Stelle in Ludwigsburg / Foto © Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen

Warum dauern NS-Prozesse so lange, teils bis heute?

Den westdeutschen Juristen stand anfangs allein das bürgerliche Strafgesetzbuch für die Bestrafung der von den Nationalsozialisten begangenen Verbrechen zur Verfügung. Dieses war jedoch nicht auf die Bestrafung von staatlich organisierten Massenverbrechen ausgelegt. Die Bundesrepublik hatte die Straftatbestände des internationalen Völkerrechts wie Kriegsverbrechen, Genozid oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht rückwirkend eingeführt. Zudem bestanden gestaffelte Verjährungsfristen, ab 1960 konnte beispielsweise nur noch wegen Mord angeklagt werden – wegen anderer „minderschwerer Verbrechen“ nicht mehr, selbst wenn sie erst nun bekannt wurden.

Neben den Gesetzen war jedoch auch deren Auslegung ausschlaggebend für die Bestrafung von NS-Tätern. Insbesondere die Rechtsprechung zu Tätern in Vernichtungs- und Konzentrationslagern war einem Wandel unterworfen. Viele dieser Täter waren bereits in den 1960er Jahren namentlich bekannt, wurden jedoch nicht angeklagt, wenn man ihnen keine individuellen, direkten Tötungshandlungen nachweisen konnte.

Dies änderte sich erst 2006, mehr als 60 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und zwar in Bezug auf ein anderes Ereignis, den Terroranschlag auf New York am 11. September 2001. Im BGH-Urteil vom 16.11.2006 zum Unterstützerkreis des 9/11 wurde festgestellt, dass jegliche die Tat förderliche Handlung Beihilfe zum Mord darstellt, auch wenn die betreffende Person nicht direkt am Mord beteiligt ist.

Von nun an war der Nachweis, dass eine Person zwei Wochen in einem Vernichtungslager Dienst getan hatte, ausreichend, um diese wegen Beihilfe zum Mord anzuklagen. Erstmalig angewandt wurde diese Argumentation beim Demjanjuk-Prozess 2011 vor dem Landgericht München und beim Gröning-Verfahren durch den Bundesgerichtshof bestätigt. Iwan Demjanjuk, ein ehemaliger ukrainischer Kriegsgefangener, der als Trawniki-Mann im Konzentrationslager Sobibor als Wächter gearbeitet hatte, wurde wegen der Beteiligung an der Ermordung von 28.060 Menschen zu fünf Jahren Haft verurteilt. Der Deutsche Oskar Gröning, in Auschwitz mit der Buchhaltung betraut, erhielt 2015 vorm Landgericht Lüneburg vier Jahre Haft. Ihm wurde die Beihilfe an der Ermordung von 300.000 Menschen vorgeworfen.

Wofür werden die NS-Prozesse in der BRD kritisiert?

Den Umgang mit NS-Tätern bestimmten überall stets die Entscheidungen, wen man bestrafen wollte und wen nicht, die Strafhöhe und der Grad der Wahrung eines rechtsstaatlichen Verfahrens gegen potentiell schwer belastete Angeklagte.

Für das Strafmaß waren meist der Zeitpunkt, die Tatumstände und die Rolle des bzw. der Opfer entscheidend. Außerdem die vorherrschende Rechtsauslegung. Die Härte der Strafe war kein Spezifikum spezieller nationaler Gerichte: Helene S., die den Leipziger Oberbürgermeister und Mitglied des 20. Juli, Dr. Carl Goerdeler, denunziert hatte, erhielt 1946 in der Bundesrepublik eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren, im darauffolgenden Jahr eine Strafe von sechs Jahren.

Die Rechtsprechung in der Bundesrepublik ist für ihre Strafmilderungen, Straflosigkeit und Schuldausschluss kritisiert worden. In den 1960er Jahren wurde insbesondere die „Gehilfenjudiskatur“ kritisiert, d.h. der Umstand, dass Angeklagte nicht als Täter, sondern nur als Gehilfen verurteilt wurden. Bei einer Verurteilung von Mord in Täterschaft war eine lebenslange Haftstrafe mandatorisch, was viele Gerichte zu umgehen versuchten.

Zudem wurde in der Bundesrepublik das Legalitätsprinzip nicht immer befolgt: Niederrangige Täter, die sich nicht durch Grausamkeit oder exzesshaftes Verhalten ausgezeichnet hatten, wurden selten angeklagt und nie verurteilt – sondern stattdessen als Täterzeugen in den Verfahren gegen ihre Vorgesetzten eingesetzt.

In den 1980er Jahren ist auch im Hinblick auf Massenerschießungen von Juden ein Wandel in der westdeutschen Rechtsprechung zu erkennen – zu diesem Zeitpunkt sind die meisten Täter aber bereits tot.

In der Bundesrepublik erfolgten häufig Verfahrenseinstellungen und sogar Freisprüche von Personen, die nachgewiesenermaßen oder mit hoher Wahrscheinlichkeit die Verbrechen begangen hatten.

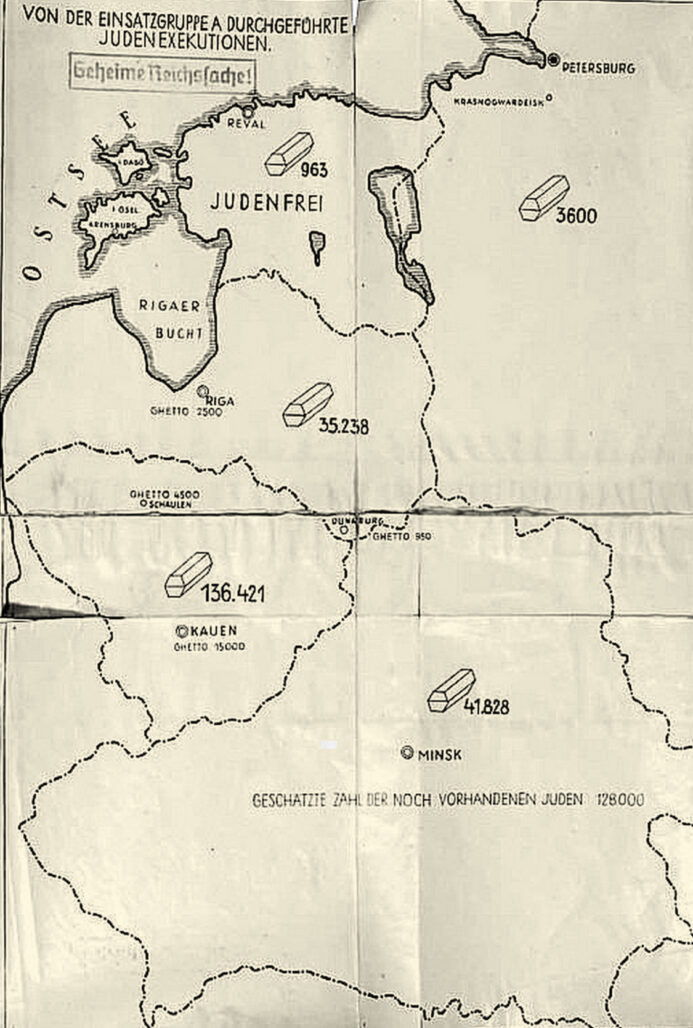

Karl Jäger 1937/38. Er war zunächst Leiter des Einsatzkommandos 3 (Einsatzgruppe A), dann bis August 1943 Kommandeur der Sicherheitspolizei im besetzten Litauen. Er wurde erst 1959 verhaftet. In Haft beging er Selbstmord. / Foto © gemeinfrei

Eine Karte aus dem sogenannten Jäger-Bericht vom 1. Dezember 1941, in dem Karl Jäger, der Führer des Einsatzkommandos 3, die Ermordung von über 130.000 Jüdinnen und Juden dokumentierte und angab, dass „das Ziel, das Judenproblem für Litauen zu lösen“, erreicht wurde. / Foto © gemeinfrei

Welche Ziele verfolgten die NS-Prozesse?

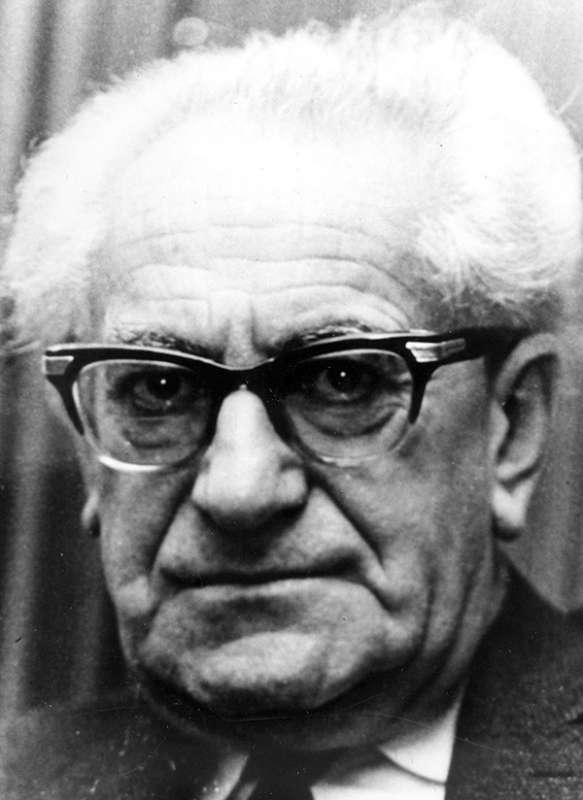

Die Verurteilung der Täter kann unterschiedliche Zwecke verfolgen. Während Juristen wie der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer die Notwendigkeit der gesellschaftlichen Diskussion betonten, die durch die Prozesse geschaffen werden sollte, wurde der Sinn der Strafe in der sowjetischen Öffentlichkeit oft als selbstverständlich wahrgenommen.

Wir wissen nicht, wie sich die Mehrzahl der überlebenden sowjetischen Opfer und die Angehörigen der Opfer positioniert hat, da sie kein Zeugnis hinterlassen haben.

Drei der fünf sowjetischen Auschwitz-Überlebenden, die im 1. Frankfurter Auschwitz-Prozess als Zeugen auftraten, haben jedoch Memoiren geschrieben (Pjotr Mischin, Andrej Pogoschew) oder sich in anderer Form zu den Verfahren geäußert wie Aleksander Lebedew, der Anführer des sowjetischen Widerstands in Auschwitz-Birkenau, in einem Interview in den 1990er Jahren. Sie äußerten ihr Unverständnis darüber, dass die Prozesse verzögert und so spät stattfanden, dass nur ein kleiner Bruchteil der SS-Wächter verurteilt worden war, und kritisierten die unsachliche und aggressive Verhaltensweise der Verteidiger gegenüber den Opferzeugen.

Einige Kritikpunkte wie das Unverständnis über die Strafhöhe, die Zumutung der Beweislast bei den Zeugen aufgrund des Individualstrafrechts, die Behandlung der Täter wie normale Verbrecher – wurden auch von anderen Beobachtern geteilt. Wenige erachteten die Prozesse jedoch als „Farce“, wie es einige sowjetische Zeitgenossen taten. Neben dieser politischen Deutung gibt es auch Beispiele von sowjetischen Zeugen. Die beiden Überlebenden des Sonderkommandos 1005 Jakow Kaper und David Budnik äußerten sich viel positiver, beispielsweise über die Anwesenheit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Publikum – hier spielt möglicherweise der zeitliche Abstand zu den Prozessen eine Rolle und das geänderte politische Klima.

Fritz Bauer, Generalstaatsanwalt der Bundesrepublik Deutschland vom 1956 bis 1968 / Foto © Fritz Bauer Institut / A. Mergen / gemeinfrei

Was erschwert die Verurteilung von NS-Verbrechern?

Die Bundesrepublik hatte im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Staaten nach 1945 keine neuen Strafnormen für die Ahndung von durch das NS-Regime angeordneten oder ermöglichten Massenverbrechen eingeführt, auch nicht als die Verjährungsfristen für Mord zweimal verlängert und schließlich 1979 aufgehoben wurden. Dieser Verzicht auf ein Sonderstrafrecht barg den großen Nachteil, die Latte für eine Verurteilung sehr hoch zu legen und gleichzeitig im Strafmaß ziemlich unflexibel zu bleiben; viele Richter und Schöffen schreckten vermutlich in einigen Fällen vor einer juristisch korrekten Auslegung und den damit verbundenen Folgen zurück.

Die Ermittlung und Verurteilung der mutmaßlichen NS-Täter war durch mehrere weitere Faktoren erschwert: das Schweigen der Direkttäter und Tatbeteiligten, teilweise die Vernichtung der Dokumente, der Umstand, dass es oft keine Überlebenden gab, und die verstrichene Zeit zwischen der Tat und den Ermittlungen, die die Identifizierung der Täter erschwerte. Ganz besonders schwer war es zu ermitteln, falls keine oder nur sehr oberflächliche schriftliche Dokumentation erhalten geblieben waren, wie beispielsweise bei den Verbrechen im Zusammenhang mit dem Partisanenkrieg. Hier konnte man teilweise nicht einmal die Verantwortlichen vor Ort identifizieren.

Für eine Verurteilung war über Jahrzehnte hinweg ein Nachweis der konkreten Beteiligung an einer individuellen Tat notwendig – vor dem Hintergrund, dass die meisten zur Verfügung stehenden Zeugen dieser Verbrechen die tatbeteiligten Täter waren, ist dies besonders bitter für die Überlebenden. Dies änderte sich erst in den 2000er Jahren – und hier bisher allein für Verbrechen in Vernichtungslagern. Die NS-Prozesse laufen noch immer – zuletzt wurde im Juni 2024 das Verfahren gegen einen heute 99-jährigen rumäniendeutschen SS-Wachmann im Konzentrationslager Sachsenhausen, der 1947 bereits von einem sowjetischen Militärgericht verurteilt worden war, wegen Verhandlungsunfähigkeit eingestellt. Im Dezember 2024 entschied das Oberlandesgericht Frankfurt am Main, dass diese Entscheidung nochmals geprüft werden müsse. Diejenigen Täter, die heute noch angeklagt werden können, waren zur Tatzeit Jugendliche oder sehr junge Erwachsene. Daher werden sie oft nach Jugendstrafe zu einer Haft auf Bewährung verurteilt, wie beispielsweise 2022 die Sekretärin des KZ Stutthof, Irmgard F., vom Landgericht Itzehoe.

Diese Prozesse haben also meistens eher eine symbolische Funktion, was auch einige der anwesenden Nebenkläger aus den Reihen der Überlebenden bezeugen. Sie wünschen sich eine Anerkennung ihres Leids. 80 Jahre nach der Befreiung vom Nationalsozialismus hat die deutsche Justiz vergleichsweise leichtes Spiel bei der Bestrafung der Täter – dies wäre auch zu einem früheren Zeitpunkt mit einer anderen Gesetzgebung durchaus möglich gewesen. Doch hat sich der Gesetzgeber bewusst dagegen entschieden – man kann dies so deuten, dass die Bedürfnisse der deutschen Gesellschaft vor denjenigen der Opfer aus den von NS-Deutschland besetzten Staaten rangiert haben. Inwiefern die legitimen Bedürfnisse der Opfer und Überlebenden anderweitig kompensiert werden konnten, durch politische oder historische Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, ist eine offene Frage. Ebenso, ob eine dezidiert andere Form der juristischen Aufarbeitung unerwünschte Folgen gehabt hätte.

Text: Jasmin Söhner

Redaktion: Leonid A. Klimov und Peggy Lohse

Veröffentlicht am 17. März 2025

Wie ermittelt man Opferzahlen im Krieg? Wie lassen sich militärische und zivile Verluste voneinander unterscheiden? Und welche Schwierigkeiten gibt es mit all diesen Zahlen?

Mehr erfahrenNS-Verbrechen vor Gericht. Teil I: Die SiegermächteMehr erfahrenVon den Nürnberger Prozessen zur sowjetischen Kollaborateur-Verfolgung:

Wie lief die juristische Aufarbeitung der NS- und Kriegsverbrechen ab? Wurden die Täter tatsächlich bestraft? Und wie passierte das in verschiedenen Ländern?

Wie erinnert man sich in Deutschland an den Zweiten Weltkrieg – und wie in anderen europäischen Ländern? Welche Rolle spielt der Zweite Weltkrieg in Russlands Krieg gegen die Ukraine heute – wie wird Erinnerungspolitik hier und da diskutiert? Und wie kann man das Kriegsgedenken heute neu denken?

Mehr erfahrenHolocaust in der SowjetunionMehr erfahrenWie kam es zum Holocaust? Welche Rolle spielte dabei der deutsche Angriff auf die Sowjetunion? Wie reagierte die Bevölkerung auf die Gewalt gegen Jüdinnen und Juden?

Mehr erfahrenDer Krieg und Deine GeschichteMehr erfahrenIm Projekt greifen wir die Opfergeschichten, die die Forscher·innen bereits entdeckt und untersucht haben, auf. Diese sind jedoch nur ein winziger Teil der ganzen Geschichte. Hast Du vielleicht eine Geschichte aus dem Krieg, die Du uns erzählen kannst?

Mehr erfahrenÜber das ProjektMehr erfahrenWorum handelt es sich bei diesem Projekt? Warum ist es wichtig? Wer steht dahinter? Und wie kannst Du mitmachen?

Mehr erfahren